“傳之先儒,貽之后學”,從南宋輔廣的傳貽堂到南宋末期的傳貽書院,歷經元明清三朝,七百多年間屢次重修,弦歌不絕。直到清末華麗轉身,改制成為中國第一批現代學校。此事說起來,還與民國時期三位著名才女——林徽因與徐自華、徐蘊華姐妹的祖父們有關。

一

故事要從南宋的嘉泰元年(1201)講起。一位六七十歲的老人,從都城臨安回到了縣城崇德(今桐鄉市崇福鎮),他在臨安,是個教書匠;回崇德后,還是個教書匠。那時候,他接受了崇德縣學主學的職位,據光緒《石門縣志》記載,輔廣“嘗主崇德學事,以躬行倡率其徒,淵源師友,浸灌良多”。南宋初年的縣學,開始設立“主學”一職,專職主管縣學學務。崇德縣學始建于北宋元豐八年(1085),著名科學家沈括應邀撰寫了《崇德縣學記》碑文。

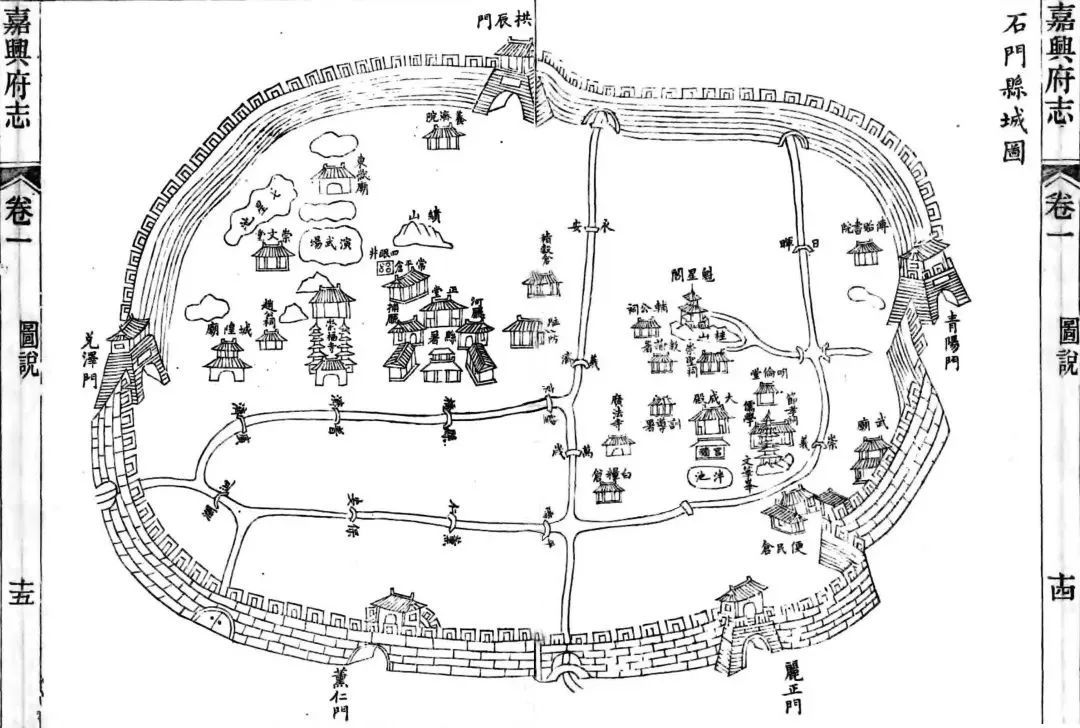

△清光緒《嘉興府志》標有移建于東門內的傳貽書院 圖源:宋韻崇福

輔廣家住哪里?據考證,輔氏家族在當年的永新鄉(今屬烏鎮)、南津鄉(今屬崇福)都有田產。不過輔廣沒有去這兩個地方,而是在崇德孔廟的西北角,修筑了自己的家,也就是著名的“傳貽堂”。這一選擇,既方便管理縣學事務,也方便講學授徒。在此期間,他還為崇德縣學首倡學田稽查制度,并刻石為憑,所謂學田,就是公家或私人捐贈的田地,其田租收入則作為生員的膏火錢,也就是獎學金。

說起輔廣的學生,大多是聽說他是大儒朱熹的嫡傳弟子,便慕名而來,于是有了“潛庵學派”。其中有官至端明殿學士、同簽書樞密院事的鄭寀;官至右丞相兼樞密使、封許國公的董槐;桐鄉最早的縣志《語溪志》的編撰者、曾任高郵教授的朱鵬飛;還有以經學教授閭里的余端臣,他的再傳弟子黃震則著有《黃氏日鈔》,為“東發學派”創始人。

二

“傳貽堂”沒有因為輔廣的去世被廢止,而是發展成為“傳貽書院”,然后一代又一代接續了七百多年,成為浙北歷史最悠久、延續時間最長的書院。

△輔廣

宋咸淳五年(1269),崇德知縣家之柄主持重修,將輔廣的傳貽堂改建為傳貽書院,增建書味、師傳兩齋。

傳貽書院經歷了三次搬遷。據明嘉靖《嘉興府圖記》載,南宋之時,“徙建在儒學桂山后”,也就是如今尚在的崇德孔廟之西北側。到了元末,毀于戰火。明嘉靖十三年(1534),知縣張守約重建于射圃舊址,也就是往東北方向移了移。此次重修,建造了東西齋樓、講堂,還有一座尊經閣,專門祭祀朱熹與輔廣。第三次移建,是在清道光八年(1828),則由知縣盧昆鑾率紳士集資,移建于青陽門內,位置更東、面積更大,占地十六畝余,除了講堂、后樓、客堂、居室等眾多屋舍,院中有石,院前有池,院后還有一株幾人合抱的百年銀杏。咸豐十年(1860),傳貽書院又被太平軍所毀,同治四年(1865),知縣楊恩澍重建,則是書院的最后一次重修。

“傳貽書院”一直都是崇福鎮上的名勝古跡,歷代留下的詩文很多,其中最有名的“文”,當是南宋文及翁的《傳貽書院記》,其中說:

文公門人遍天下,中更偽禁,歲寒松柏,疾風勁草,磨湼而不磷緇者,絕無而僅有。于時潛庵輔公獨立不懼,遁世無悶。

這是將“傳貽”精神的源頭追溯到朱熹(文公)的弟子輔廣(潛庵),將他比作松柏、勁草,危難之際中獨立不懼,遁世無悶,才是做成真學問的真精神。文及翁,字時舉,綿州(今四川綿陽)人,官至資政殿學士、簽書樞密院事。晚年寓居在桐鄉隔壁的烏程(今浙江湖州),入元后累征不起,也是一位頗有節操的儒者。關于傳貽書院最有名的詩,當是明代進士張玙所著的一首,詩中說:

仕優講學辟崇基,經閣云樓燦陸離。

△功德坊 圖源:崇福爛筆頭

當年的傳貽書院,樓閣燦爛,瑯瑯書聲,一直傳至城東的青陽溪畔,還有朱熹制訂的《白鹿洞書院學規》,則從輔廣開始傳下來,一直都為書院學子們所遵守。這個張玙,也是一位奇人,他是正德年間的進士,官至南京刑部主事,執法剛介,才兩年就因觸犯權貴而被罷官,此后不再眷戀官場。家居三十多年,與輔廣一樣,喜歡鉆研《詩經》,寫作詩文。后人為了紀念張玙,修筑了功德坊(又名秋官坊,刑部屬秋),與崇德縣學孔廟、文璧塔一樣,這座功德坊直到現在依舊保存較好。上額枋,南面,浮雕仙鶴,一飛一站;中間,牡丹盛開;北面,鏤空云紋,四只仙鶴,有飛有停。下額枋,南面,浮雕麒麟,一前一后,前者回頭張望后者,作騰云駕霧狀;中間,“明正德丁丑科張玙”八個大字;北面,浮雕雙獅戲球,有張有弛。

三

“傳貽書院”還有多位著名的山長。據記載,山長的任命,始于元至正二十年(1360)。山長,就是書院的管理者,相當于校長,歷來由德才兼備的儒士擔任。譬如,元代的徐夢吉,於潛(今杭州臨安)人,以茂才授傳貽書院山長,后升常熟教授,他又是浙派古琴徐門正傳的第三代,著有《琴余雜言》。

還有元末明初的崇德人朱志道,由儒士辟為書院山長,后升吳江教授。其子朱逢吉官至明大理寺丞,是著名的循吏,著有官箴《牧民心鑒》,教化官民。朱逢吉還留下了著名的《語溪十二詠》,其一《泮池蓮瑞》所描繪的就是崇德孔廟景色:

泮水綠泱泱,蓮開并蒂芳。

為符攀桂客,且出探花郎。

絳節雙前導,紅花對曉妝。

地靈文運協,干載著嘉祥。

到了清代,重要山長共有三人。一位學者,李富孫(1764—1844),出身于嘉興望族,與弟李超孫、從弟李遇孫共稱“后三李”,他先后就學于盧文弨、錢大昕、王昶、孫星衍,肄業于詁經精舍,精于易學,其《校經叟自訂年譜》就記載:“七十一歲,主石門傳貽書院,正月既望到杭,以《楊園先生年譜》表傳。”一位詩人,姚光晉(1780—1860),仁和(今杭州)人,他是著名學者俞樾的舅父,道光五年(1825)舉人,著有《瓶山草堂集》,卷四有詩《余主講石門傳貽書院兼長興箬溪書院》。一位傳記作家,譚逢仕,石門鎮人,同治四年(1865)舉人,《檇李文系》收錄了他的多篇傳記,他還協助縣令余麗元纂修了光緒《石門縣志》。

四

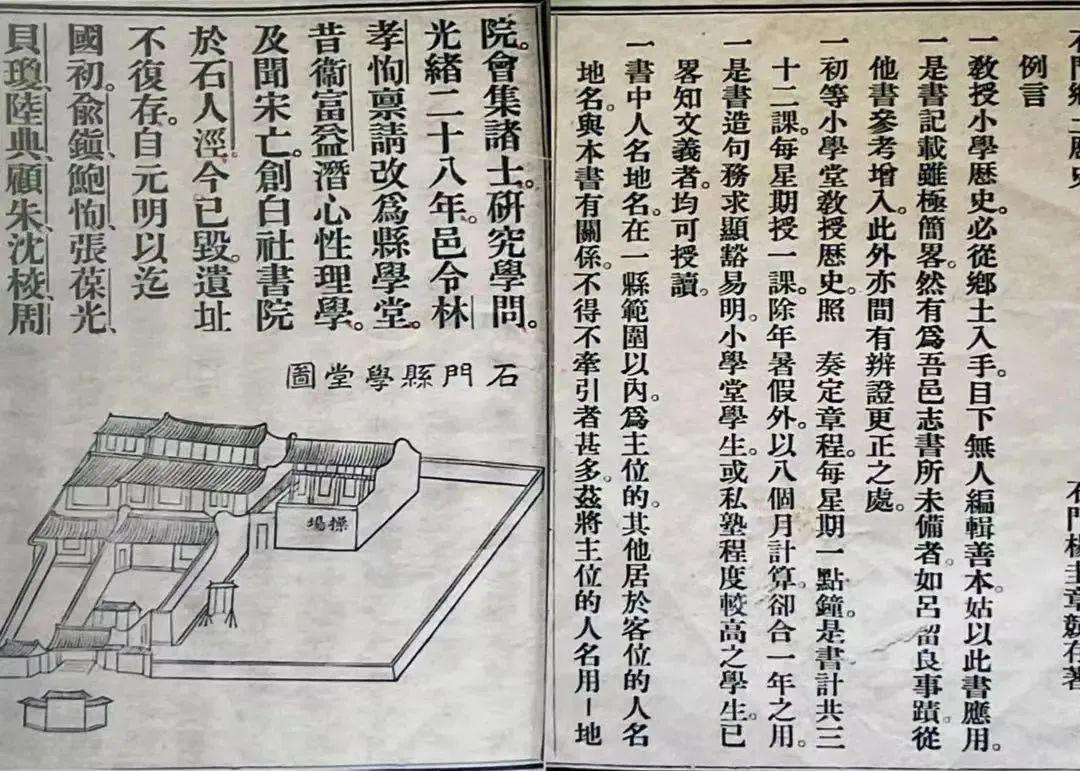

光緒二十八年(1902),當是中國教育史上最為重要的一年,全國各地興起了廢八股,興學堂,創立新學的運動。書院改制學堂,在省城的,改為大學,杭州求是書院改為求是大學堂,也就是浙江大學的前身;在郡城的,改為中學,嘉興鴛湖書院改為官立嘉興府中學堂;在縣城的,改為小學,如白社書院改為公立石涇兩等小學堂;立志書院改為公立立志初等小學堂;翔云書院改為公立濮鎮初等小學堂。傳貽書院,則改為石門縣官立高等小學堂,民國三年(1914)石門縣恢復崇德縣名,學校改為“崇德縣第一高等小學”,也即崇德小學。

△石門縣學堂圖 圖源:揚州大學中國鄉土教育研究中心

當時的傳貽書院主講人,是出身于崇福望族的徐寶謙(1817—1897),歷任貴州司主事、刑部郎中、廬州知府,晚年回鄉后,主講于傳貽書院。同時也因為他的積極推動,輔廣成功入祀孔廟。他有兩個孫女較為有名,一是徐自華(1873—1935),曾冒險安葬秋瑾(1875—1907)于西泠橋畔;一是徐蘊華(1884—1962),秋瑾弟子,曾在崇德創辦女校,還曾擔任由傳貽書院轉制而成的崇德縣第一高等小學校長。徐氏姐妹都是著名詩人、南社成員,柳亞子稱她們為“玉臺二妙”。

當時的知縣是福建閩侯人林孝恂(?—1914),他曾在1899年至1905年間三任石門知縣。徐自華安葬秋瑾之際,曾有清朝御史奏請削平秋瑾墓,并參奏徐自華等人為秋瑾余黨,此時為她說話的人之中就有林孝恂。林孝恂初任石門知縣時,徐寶謙已經去世,但書院依舊興盛。因此,他的兒子林長民(1876—1925)與侄兒林尹民(1887—1911)、林覺民(1887—1911),一度前來傳貽書院就讀。林尹民與林覺民都是同盟會會員、黃花崗七十二烈士,后者留下了感人至深的《與妻書》。

至于林長民,也是一位了不起的革命者。1919年5月2日林長民在《晨報》上發表的《外交警報敬告國民》一文:“今果至此,則膠州亡矣,山東亡矣,國不國矣!……國亡無日,愿合我四萬萬眾誓死圖之。”一石激起千層浪,激起了“五四”愛國運動。林長民的女兒就是著名詩人、建筑學家林徽因(1904—1955),孩童時代的林徽因,或曾與父母一起來過崇福鎮。林家后來寓居杭州,但林、徐兩家依舊是世交之好,林長民經常來崇福,尋訪徐自華、徐蘊華姐妹,他們常有詩詞唱和。

曾在崇德小學做過校長的徐蘊華,與林長民唱和《水調歌頭》一詞,摘錄于此,佐證民國初年林、徐兩家美好時光的寫照:

驀地西風起,

簾卷夕陽樓。

問花何事晏放,

可是為儂留?

冷眼嚴霜威逼,

回首群芳偏讓,

比隱逸高流。

容易年華老,

莫負一叢秋。

相關新聞:

1.本網(桐鄉新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“桐鄉新聞網”、“今日桐鄉”、“桐鄉發布”、“桐鄉時間”、“FM97.1”“桐鄉市廣播電視臺”等的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬桐鄉新聞網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時須注明“稿件來源:桐鄉新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0573-89399340 市府網:559340