東晉才媛謝道韞一句“未若柳絮因風(fēng)起”名垂千古,也讓“詠絮之才”成為才女的代稱。桐鄉(xiāng)也有一位江南才媛,她飽讀詩書、才華橫溢,卻走上了一條非凡的俠義之路,她便是徐自華。

△徐自華(1873-1935)

一

清末石門縣縣城(今崇福鎮(zhèn))橫街的頤志堂內(nèi)傳來一陣陣悅耳的讀書聲,一位女童在舅父的督促下學(xué)作韻詩。這位徐家大小姐不愛珠釵,卻愛文墨,這讓祖父徐寶謙頗感欣慰,因為徐家的家風(fēng)便是“風(fēng)月閑談書畫詩,家聲最好讀書聲”。在詩書熏陶下,十四歲的徐自華已能將雨過初晴的所見所感寫成“檐前殘滴乍無聲,冉冉輕風(fēng)放晚晴。遠(yuǎn)眺城南山一角,余霞親出月鉤明”的動人詩句。

徐寶謙對這位孫女甚為喜愛,進(jìn)士出身的他親加指授,將其詩作集為《小韻軒詩稿》。不久又賜其一枚“一介書生”翠章,并贈詩云:“果然一介比書生,修到梅花骨格清。我已三更幽夢醒,樓頭猶聽讀書聲。”徐自華的少女時代便是在詩文的陪伴下度過,然而舊時代的女子命運無法逃脫父母之命媒妁之言,二十一歲的徐自華遠(yuǎn)嫁南潯,旁人眼中艷羨的門當(dāng)戶對、錦衣玉食,她卻自嘲“翠羽明珠非我好,孟光豈是綺羅人”。在封建社會“女子無才便是德”的禮教約束下,她不得不將自己的一顆“玲瓏詩心”深藏,并為自己取名“寄塵”“懺慧”,意為生命如塵,懺除慧業(yè),準(zhǔn)備遵循封建婦道度過余生。

七年婚姻,形影相吊,丈夫病故后只有一雙兒女促膝相伴。一代才媛已被婚姻、生活折磨地只剩下斑斑淚痕。父親得知女兒心事后,便勉勵其重拾筆墨方能“苦盡甘來”,于是她便收集舊作集為《聽竹樓詩稿》。徐自華用筆墨走出自哀自怨的人生困境,而命運的轉(zhuǎn)機也悄然而至。

二

清光緒三十三年(1907)的盛夏傍晚,一位男子悄然登岸后便直奔橫街徐府從邊門而入。夜深人靜之時,徐自華的侄媳聽到姑母的房內(nèi)有談笑的聲音,第二天進(jìn)入房門忽然瞥見床下竟然有一雙男式皮鞋,便嚇得大叫一聲。只見帳幔里出來一位女子,后經(jīng)徐自華解釋,才知她是鑒湖女俠秋瑾。

徐自華與秋瑾相識于南潯女學(xué),共同的詩詞愛好,相似的不幸婚姻,讓兩人一見如故。自由、平權(quán)、革命、家國,兩人可謂無話不談,徐自華寫下“扶持祖國征同愛,遍歷東瀛狀大觀。多少娥眉雌伏久,仗君收付自由權(quán)”,秋瑾寫下“英雄時世憑身造,天職寧容袖手觀?廿紀(jì)風(fēng)云爭競烈,喚回閨夢說平權(quán)”,至今依舊能從中讀出兩人的激情豪邁。面對家國天下,兩位奇女子泛舟西湖,憑吊南宋舊城,感懷陸游“王師北定中原日”的悲嘆。岳墳之前,兩人同吟起岳飛的《滿江紅》,不禁淚隨聲下。徐自華早已明了秋瑾革命之志,秋瑾也坦言自己做好了犧牲的準(zhǔn)備,革命之路,生死難料,便在岳墳前訂下“埋骨西泠”之約。

秋瑾與徐自華在家暢談三日,臨別之際,自華以約市值黃金三十兩的個人積蓄及首飾襄助革命,秋瑾則以翡翠玉釧作為留念,并贈“時局如斯危已甚,閨裝愿爾換吳鉤”之句。未料那一別,竟成永訣。四個月后,秋瑾血灑軒亭口,正當(dāng)人人自危之時,徐自華與吳芝瑛冒險將秋瑾遺骸安葬西湖之畔,實現(xiàn)鑒湖女俠與民族英雄岳飛相鄰的夙愿。

△1912年孫中山祭秋社合影,右三徐自華

三

公元1934年春,六十二歲的徐自華獨坐在西子湖畔的秋社內(nèi),嬌小的身軀之下是她的俠骨柔情。二十余年前的葬秋義舉令世人皆知“大義徐夫人”的名號,詩人柳亞子更是稱其為“頂天立地女英雄”。盛名之外,只有徐自華明白,葬秋是踐“埋骨西泠”的湖山之約,是為了讓秋瑾英魂永存世間。

秋瑾生前常與徐自華談及女學(xué)振興,徐自華曾回憶:“自華與女俠交久,深知女俠之意,故尤未盡也,蓋女俠生時,夙以振興女學(xué)為己任。”為此她毅然接任競雄女學(xué)校長一職。學(xué)校禮堂內(nèi),她將當(dāng)年秋俠的遺物玉釧陳列其中,供學(xué)生瞻仰。每到開學(xué)時,學(xué)生們便能聽到徐校長的慷慨陳詞,勉勵學(xué)子立下鴻志,成為新時代女性。

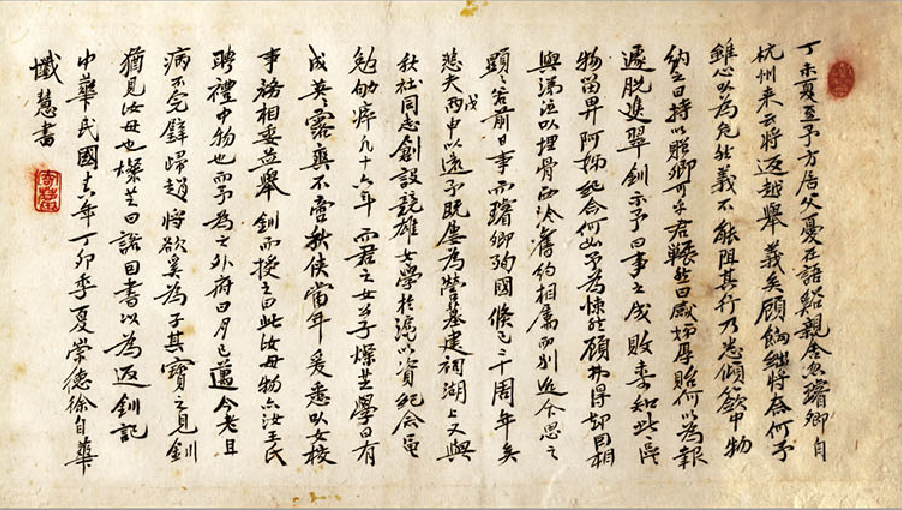

△徐自華《返釧記》手稿

暮年的徐自華教授堂侄徐益藩作詩之法,并以“詩是吾家事”勉勵其學(xué)詩,并收集先人詩稿,這一幕宛如當(dāng)年祖父徐寶謙對她的教誨。“自嗤性僻本天生。不御鉛華意始清。窗下十年空力學(xué),蛾眉那得振家聲”,當(dāng)年她寫給祖父的詩里隱隱透露著巾幗不讓須眉的傲氣。童年時代的她得祖父、父親的言傳身教,養(yǎng)成對詩詞的熱愛;少女時代的她飽覽家中藏書,詩文的豪言壯語、歷史典故令其受益匪淺;青年時代的她隨家人游歷廣東、安徽期間走讀名山大川,令其胸懷天下。俠肝義膽這四個字早已在徐自華的心中種下,這也是她一生最真實的自我。

四

橫街的徐氏舊宅是徐自華俠義之路的起點,如今這里已經(jīng)修繕為徐自華紀(jì)念館。春暖花開之時,許多小學(xué)生來到這里參觀,舊居中的一草一木、一磚一瓦道不盡徐氏家族的百年滄桑,這里記錄了徐自華江南才媛的成長歷程,也見證了徐自華襄助革命的俠義豪情。

△崇福橫街 徐自華故居

故居中秋瑾下榻處依舊擺放著一雙男式皮鞋,似乎兩人依舊在促膝長談。徐自華《和鑒湖女俠感懷原韻》 中有句“好散千金交俠客,相從燕市買吳鉤”是兩人友情的真實寫照。有人說是秋瑾成就了徐自華,細(xì)細(xì)想來,建秋墓、興秋社、辦女學(xué)、入南社不都是了卻秋瑾遺愿,成就了秋瑾么。如此看來,這兩位奇女子真是互相成就了彼此。

千百年來,才媛詩詞流芳百世,為文壇巨子們所推崇,但是擁有“詠絮之才”的女子大多命運多舛,徐自華卻走出了一條俠義之路,在這條道路上她完成了從封建家庭走上革命舞臺的華麗轉(zhuǎn)變。

“風(fēng)雅桐鄉(xiāng)”欄目持續(xù)征稿中,期待您的投稿。詳見《桐鄉(xiāng)發(fā)布》征稿 | 風(fēng)雅桐鄉(xiāng),邀您一起讀懂這片土地

相關(guān)新聞:

1.本網(wǎng)(桐鄉(xiāng)新聞網(wǎng))稿件下“稿件來源”項標(biāo)注為“桐鄉(xiāng)新聞網(wǎng)”、“今日桐鄉(xiāng)”、“桐鄉(xiāng)發(fā)布”、“桐鄉(xiāng)時間”、“FM97.1”“桐鄉(xiāng)市廣播電視臺”等的,根據(jù)協(xié)議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網(wǎng)絡(luò)版權(quán)均屬桐鄉(xiāng)新聞網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時須注明“稿件來源:桐鄉(xiāng)新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

2.本網(wǎng)其他轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者或版權(quán)所有者在一周內(nèi)來電或來函。聯(lián)系電話:0573-89399340 市府網(wǎng):559340