樂憶英

從中市的觀前街,延接東大街直至東柵財神灣,是鎮上鐘靈毓秀、文昌人杰之處。西端,立志書院、文昌閣旁是茅盾家;東端,財神灣后有木心家。當年,茅盾大展宏圖,樹文壇豐碑。彼時,木心正是小小少年,耳濡目染,見賢思齊,塔下讀書,承澤“茅盾書屋”。日后,木心文學藝術成就斐然,贏得生前身后名。相同的鄉里故土,彼此的文學藝術緣分,有志者事竟成。

一

新華路與觀前街交叉口,便是觀前街17號,這幢四開間兩進深的兩層木結構老樓房,是茅盾曾祖父沈煥于光緒年間創下的產業。1910年春離鄉求學之前,茅盾在這里生活了13個春秋,度過了兒童少年時代,耳濡目染的,都是故鄉烏鎮的文化。茅盾的成長得益于母親陳愛珠的堅持,頂住了舊家庭的壓力,忍受寡居的寂寞,決然讓兩個兒子讀書學習。母親的遠見,無疑是偉大的,終于把茅盾兄弟倆培養成才,共同走上了革命道路。茅盾擔任了新中國第一任文化部長,而茅盾的弟弟、英年早逝的沈澤民曾任中共中央宣傳部部長。

茅盾的名著《林家鋪子》,淋漓盡致地展現了二十世紀三十年代初,民族資本家在遭受戰亂、黨部敲詐、高利貸剝削和同行打壓的困境下,最終破產的社會現實。茅盾以烏鎮風情作為故事的背景,字里行間都透著濃郁的烏鎮元素。在《林家鋪子》中,烏鎮風格的方言,尤其顯得貼切而生動。“農村三部曲”的第一部《春蠶》,則對江南農村蠶事活動的種種風俗習慣,作了生動細致的描寫,極具鄉土氣息。

由蠶事活動而衍生的“香市”,則帶動了商業。“市”因“香”而繁榮,“香”因“市”而聞名。茅盾在《香市》一文中說:“‘清明’過后,我們鎮上照例有所謂‘香市’,首尾大約半個月。趕‘香市’的群眾,主要是農民。‘香市’的地點,在社廟。從前農村還是‘桃源’的時候,這‘香市’就是農村的‘狂歡節’。”

茅盾故居東鄰的立志書院(文昌閣),建于同治四年(1865年),取張履祥(楊園)先生治學格言“大凡為學先須立志”中“立志”二字,題名“立志書院”。茅盾童年即讀書于此。重修后的立志書院與茅盾故居合稱為茅盾紀念館。如今,茅盾故居是全國重點文物保護單位,到烏鎮的游客,必慕名前往參觀。

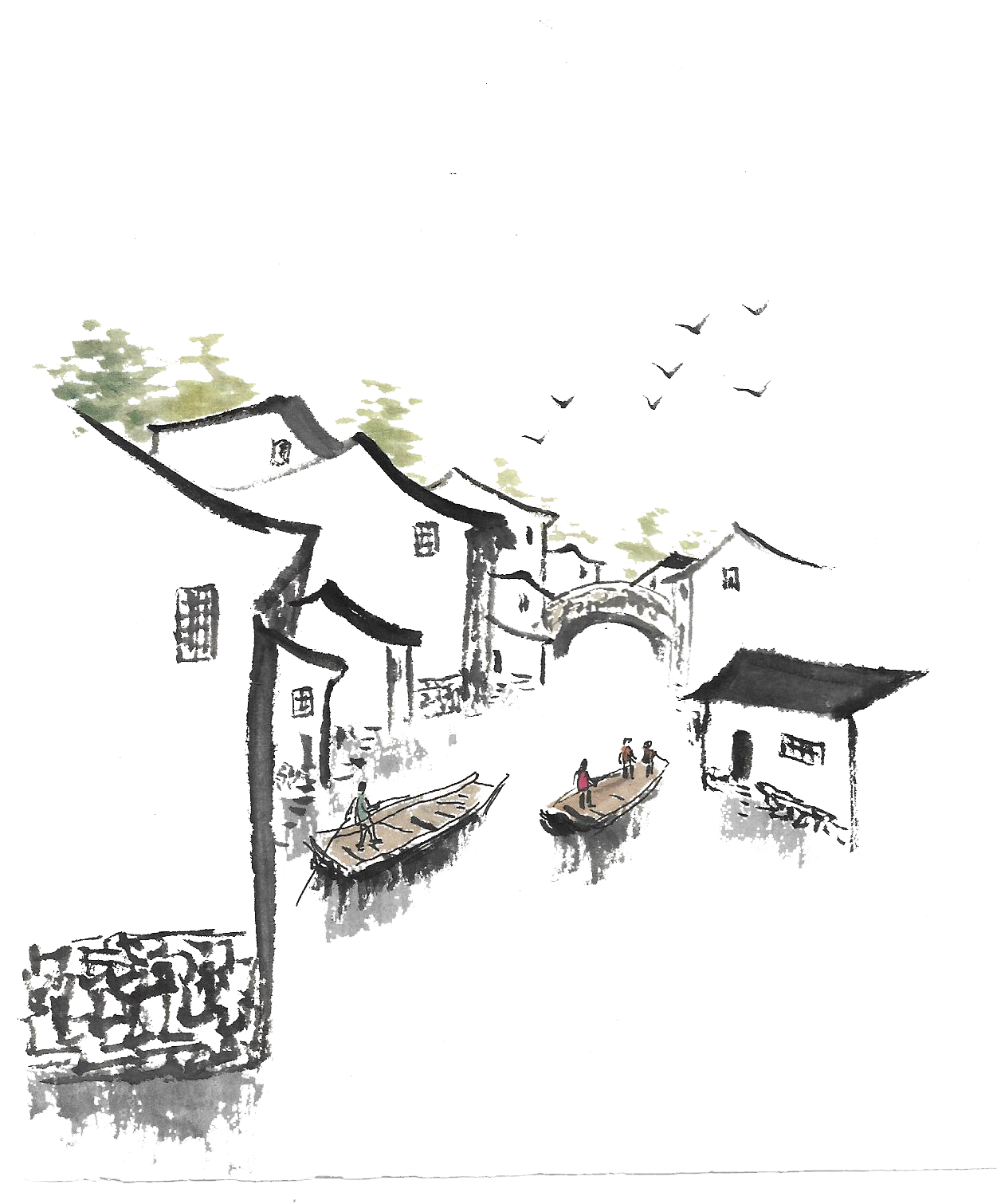

立志書院往東不遠,是橫街,南臨望佛橋。過橋到南岸,便是石板街路,游客都喜歡沿河拍照,有水有船有橋,還有廊棚和亭臺水榭。回望北岸那一排鱗次櫛比的水閣,堪稱水鄉建筑的奇葩。臨河房子的前一半坐于岸上,后一半呈吊腳樓式地撐在水面,別致中更多了一份實用。水閣是真正的“枕水”,木制的窗子都面河開著,有的雕花鏤空,有的柵欄式涂著朱紅油漆,有的干脆就是兩塊活動的木板。這些窗門或羞羞答答地半掩、或大大方方地敞開,各具形態卻風情盡現,恍如深閨女子,樸素而端莊間難掩天生的典麗。清澈的河水倒映著水閣上開開合合的木窗,感覺就像河流也張開了欲飛的翅膀。若是憑窗而坐,既可觀賞東市河風光,又能聽木板底下水流之聲,真是別有一番情趣。

茅盾在散文《大地山河》中這樣描寫水閣:“人家的后門外就是河,站在后門口(那就是水閣的門),可以用吊桶打水,午夜夢回,可以聽得櫓聲欸乃,飄然而過……”這種水鄉古鎮的特殊建筑,2007年已被列入第二批浙江省非物質文化遺產代表性項目名錄。

二

漫步東柵長長的石板路,猶如踩著一排巨大的琴鍵,心隨著腳步而跳動。登上逢源雙橋,憑欄西眺,一幅淡然幽雅的水鄉風情畫盡入眼簾。石橋靜臥,碧水流動,老街民居,黛瓦白墻。極具江南水鄉特色的人文景觀,在烏鎮不僅傳達的是一種文化歷史信息,更多的是折射出一種人文精神:悠閑、舒適、從容、愜意。東柵把江南水鄉的秀美神韻演繹得淋漓盡致。

明清時期,烏鎮被譽為江南巨鎮,人煙稠密,賓客商賈,麕集一鎮。這里有香火不絕的寺廟道觀,有從事繅絲、印染、織布、釀酒的手工業作坊,有各色各樣的店鋪,百貨駢集。每到農事節慶,四鄉人眾匯聚,熱鬧非凡。而鎮周村坊相接,雞犬相聞。典型的江南自然環境,秀麗古樸的水鄉民俗風情,滋潤著少年茅盾、木心的心靈,催發了藝術創造的萌芽。茅盾晚年所作《可愛的故鄉》中說:“漫長的歲月和迢迢千里的遠隔,從未遮斷我的鄉思。”

財神灣,在茅盾故居以東約二華里,舊時每年農歷正月初五,居民匯聚財神堂前,燒香祈福。財神灣西有孔家花園,占地數十畝,建于清末,取名庸園,引泉成池,疊石為山,請當時名人俞樾題“花好月圓人壽”匾額。園主為孔慶增,是這條街上另一位作家孔另境的曾祖父。1941年,侵華日軍縱火,庸園被付之一炬。

1931年,木心祖父孫秀林購入孔氏部分房屋,改建孫家廳,其時木心已五歲。數年后,木心每次從東柵財神灣家里到植材小學上學,都要經過茅盾家。一直在茅盾家開設的泰興昌紙店當經理的黃妙祥,與孫家沾親帶故。

木心在《塔下讀書處》說:“茅盾的回憶錄中大事表彰的‘黃妙祥’,就這樣常來道說沈家事,又不知為什么我叫他‘妙祥公公’,黃門與沈門四代通家之好,形同嫡系,我的二表哥是黃門女婿——由此可見一個古老的重鎮,世誼宿親,交錯累疊,婚來姻去的范圍,不外乎幾大氏族……我對沈氏的宗譜無知,對茅盾書屋的收藏有知,知道了把凡是中意的書,一批批拿回家來朝夕相對。事情并非荒唐,那年月,沈宅住的便是茅盾的曾祖父特別信任的黃妙祥一家人……”

茅盾書屋,給少年木心開啟了通向外面世界的窗口。對木心的成長以及多年后的成就,起到了難以忽視的作用。他在《海峽傳聲》中說:“少年在故鄉,一位世界著名文學家的‘家’,滿屋子歐美文學經典,我狼吞虎咽,得了‘文學胃炎癥’。后來想想,又覺得幾乎全是那時候看的一點點書。”

三

木心于1982年定居紐約,一生深受中國傳統文化的浸淫,又自覺接受西方文化的洗禮,是一位深解東西方文化精髓,具有世界性美學特質的詩人、文學家、畫家和音樂家。1995年1月,木心悄然回到闊別50多年的故鄉烏鎮,并在小旅館過了一夜。其后寫了《烏鎮》一文,他回憶小時候的東柵:“當年的東大街兩邊全是店鋪,行人摩肩接踵,貨物庶盛繁縟,炒鍋聲、鋸刨聲、打鐵聲、彈棉絮聲、碗盞相擊聲、小孩叫聲、婦女罵聲……行到一個曲折處,我本能地認知這就是‘財神灣’,原系東柵市民的游娛集散之地,木偶戲、賣梨膏糖、放焰口,都在這片小廣場上。”

2006年9月,漂泊海外20余年的木心,終于回到故鄉烏鎮定居。木心說:“今日之烏鎮非昔日之烏鎮矣,一代新人給予我創作藝術足夠的空間,所以我回來了。”在昔日的孫家花園——“晚晴小筑”,三進的院子,穿過一個花園,便是木心暮年居住的二層宅邸。木心在這里度過了生命中最后的五年。

“從前的日色變得慢,車、馬、郵件都慢,一生只夠愛一個人。”木心從烏鎮走向世界,左手繪畫,右手文章,他追逐藝術的腳步從未停歇。

“天意憐幽草,人間重晚晴。”這是“晚晴小筑”名字的由來,與木心的人生經歷非常契合,以藝術為畢生志業,奔波求索,最終又回歸故土。

烏鎮東柵,西端連著茅盾故居,東端連著木心故居。文化精神有時會以這樣奇妙的聯系,溫暖地傳承著,萬里蹀躞,以此為歸。

○樂憶英 烏鎮人,省作協會員

東柵財神灣

相關新聞:

1.本網(桐鄉新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“桐鄉新聞網”、“今日桐鄉”、“桐鄉發布”、“桐鄉時間”、“FM97.1”“桐鄉市廣播電視臺”等的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬桐鄉新聞網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時須注明“稿件來源:桐鄉新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0573-89399340 市府網:559340