幾十名僅有初高中文憑的村民,懷揣著對文學的渴望,自發組建了一個文學社,將對腳下土地的熱愛化作筆下的涓涓細流,匯集成了洋洋灑灑38萬字,共計132篇的鄉土文學樣本。

他們都是土生土長的馬鳴村人,成立了以馬鳴老街為名號的文學社,他們或查閱史料,或搜集民間傳說,將記憶中的馬鳴在筆下一一還原。近日,《馬鳴地名故事》新書發布暨品讀會在馬鳴村文化禮堂舉行。

《馬鳴地名故事》的發布意味著什么?地名是一個地方的“活化石”,是優秀的文化遺產,而地名文化的挖掘和利用,將為村莊建設和發展提供精神坐標。如今的馬鳴村,歷史文化村落保護利用工作進展如火如荼,“漾舟湘溪 水映洲泉”水上美麗鄉村精品線項目建設火熱推進,社員們期待著,能用手中的筆,為親愛的家鄉做些什么。

小村莊成立文學社

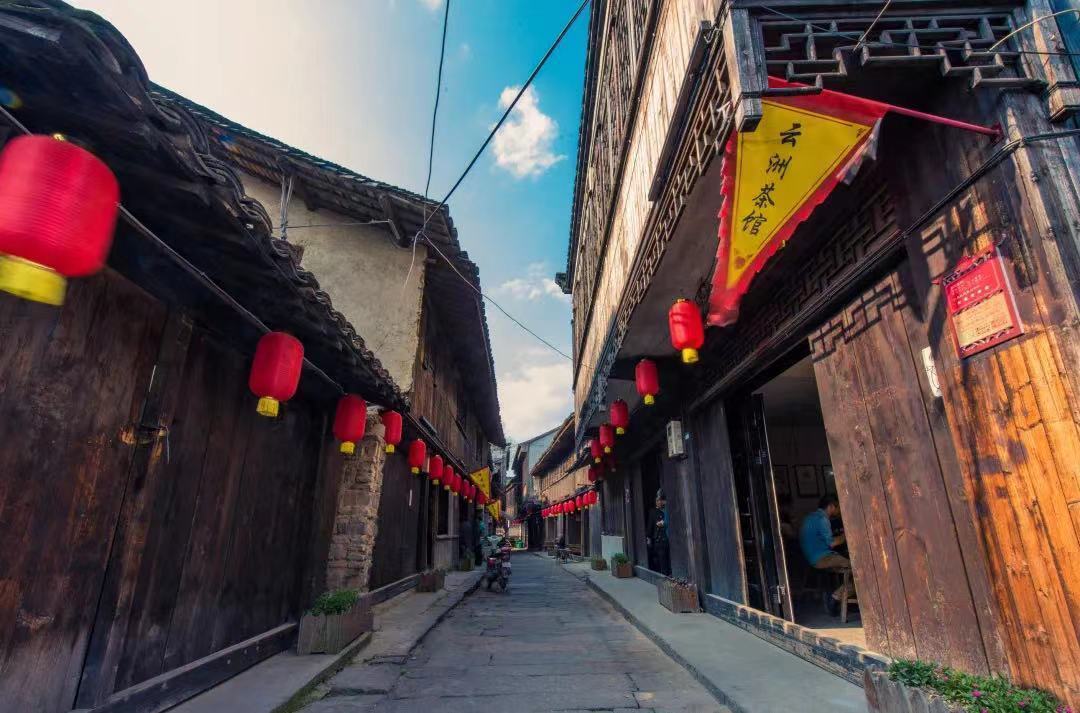

馬鳴老街。

馬鳴村,桐鄉洲泉鎮西部的一個小村莊,村域面積6.08平方公里,總人口4000多,域內地形平坦、河道縱橫,是典型的江南水鄉平原村落。然而,與周邊其他村莊相比,似乎也沒有特別之處,這個喚作馬鳴的小村莊,緣何能成立文學社?

“一開始就是想記錄村里的美麗蛻變。”談起創作初衷,馬鳴老街文學社社長蔡國其毫不避諱。在2015年之前,除了農業別無其他產業的馬鳴村,始終摘不掉“經濟薄弱村”的帽子。“美麗鄉村建設”浪潮的到來徹底改變了這個小村莊的面貌。

2015年上半年,桐鄉啟動了“一鎮三村”新型農業現代化試點建設,馬鳴村入選試點名單。短短幾年,村莊發生的變化讓許多馬鳴人頗為驚嘆,老街重新煥發生機,幾度荒廢的民宅成了民宿,昔日的甲魚塘“搖身一變”,成了風景絕美的百畝荷花塘。

蔡國其算得上最早察覺到村里變化的那撥人。六月初夏,正是荷花盛開的時節,漫步其間,蔡國其突然就來了靈感,于是寫了篇文章,配上照片,發在了網絡上。這一發,小村莊的寧靜就此打破。周邊村鎮的人紛紛慕名而來,還有舉著相機專程從外地趕來的拍客,村里熱鬧了起來,原本不起眼的小村莊成了炙手可熱的網紅打卡地。蔡國其打心眼里覺得開心,能用文藝創作宣傳家鄉,幫家鄉打響知名度,這可是錦上添花的好事情。

荷花塘美景。曹培建/攝

村莊的飛速變化,讓村民心頭升起了無比強烈的自豪感,也在村民間形成了空前強大的凝聚力。2016年,在“詩畫浙江·美麗鄉村——浙江十大最美鄉村”評選活動中,散落各地的馬鳴游子被鄉愁喚回,大家自發組建了微信群,起初只是投票,后來開始聊工作、聊愛好,一群熱愛文學的同村人就這樣找到了彼此。因為一份對家鄉和對文學的共同熱愛,馬鳴老街文學社的社員們聚在了一起,創作熱情由此點燃。

村民以筆書鄉愁

蔡國其曾是洲泉鎮上一家化纖廠的貨車司機,前半生大半時間與方向盤作伴,后來在高速服務區做管理工作,似乎都與文學不搭邊。在2017年7月1日馬鳴老街文學社成立前,他也從未想過,自己有一天還能拿起筆桿子。

雖說學歷不高,但蔡國其從小愛看書,尤其是《水滸傳》一類的古典名著,也正因此,他寫的現代詩語言十分凝練,到了“譜曲就可以演唱”的程度。不過,能當上社長可不是因為這,真要細究起來,還是得“歸功”于蔡國其熱情大方的性格,平時就愛喝兩口的他,情到濃時還能“吟詩一首”。也正是有了蔡國其這位“能說會道、會搞氣氛”的社長,社員們被緊密地聯結在了一起。

因為平時創作的大多是現代詩,蔡國其在《馬鳴地名故事》中的“貢獻”并不算多。眼下,他正忙于《古今詩人詠馬鳴》一書的籌備,作為一本詩歌合集,它將匯集歷代文人寫馬鳴的詩歌和文學社社員、村民的詩歌作品。

趙金高為《馬鳴地名故事》貢獻了不少作品,《長浜里:傳說水龍的居住地》《楊樹下的傳說》等文章皆出自他的手筆。趙金高有手絕活,零碎的民間傳說只要落到他的耳朵里,回頭就能編成故事用系統的文字表述出來。趙金高平時愛釣魚,他的創作過程大多與釣魚相伴,眼睛盯著手機的文稿界面,不時瞟向水面上的魚漂,如此“一心二用”,讓人不禁感慨“高手在民間”。

屠利娟在村口開了一家小賣部,她的作品大多誕生于那張上了年紀的收賬柜臺,空下來的時候寫寫弄弄。錢建榮是文學社里最“資深”的社員,憑著記憶為文學社提供了不少老底子的故事,書里《最后的守籪人》《生產隊里罱污泥》等作品皆源自其少年時的經歷及見聞。

在鎮上同一家企業工作的倪月鳴、趙強,還有屠建明、趙曉玲……他們中既有四五十歲的中年人,也有二三十歲的青年人,他們職業各異,或在企業上班,或經營著自己的小生意,有退休鄉村教師,也有年輕的在校學生,憑著一腔對文學和家鄉的熱愛,創作出了大量與馬鳴有關的故事、詩歌和散文。

建村年代可追溯到唐代的馬鳴村,至今保留著一定數量的歷史遺存,流傳千年的轎馬橋傳說、康熙年間的勞之辨家族、史料中留有記載的馬鳴廟、依然保持著煙火氣的馬鳴老街以及將軍湖、對臺戲、高桿船技等。這些或是口口相傳的民間傳說,或是真實發生的歷史事件,或是某個時代的歷史文化反映,如磁鐵般牢牢吸住了社員們的心,大家或走村訪民,或覓古尋蹤,或考據論證,只為還原馬鳴本來的面目。

文學社成智囊團

“馬鳴老街文學社,到底能為村里帶來什么?”在文學社成立之初,蔡國其經常受到這樣的質疑。在大多數村民眼中,這個一個月一碰頭的“秘密組織”似乎并沒干出什么成績。非議接踵而至,慢慢地,社員們的參與熱情也沒有第一年那么高了。

轉折點出現在馬鳴老街文學社活動室門縫里夾著的那頁紙。那天早上,馬鳴村的村干部照例打開了活動室的門,因為活動場地設在村委,一直以來由村干部幫忙照看。但這次卻有些不同,門一打開,夾著的紙掉在了地上。很快,這頁紙就被轉交到了一位有過多年語文教學經歷的社員老屠手中。

這是一張明顯從作業本上撕下的紙,上面是300字左右的小作文,題目是“我的家鄉”,文章的結尾,工工整整寫著一行字,“我是xx,就讀于xx,請老師幫忙改一改……”老屠有些動容,文學社做的并不是無用功,有些東西在悄然改變。

“搞文藝創作,鄉村不缺人,缺的是氛圍。”對于這一點,蔡國其始終篤定。在文學社的帶動下,村里不僅學風越來越好,創作氛圍也越來越濃,活動室門口擠滿了圍觀的村民,大家使勁豎起耳朵,試圖聽清活動室內文學社社員們正朗誦著的作品。這些與農田打了半輩子交道的農民,第一次有了拿起筆桿子的沖動。

若真要細究文學社的實質性成果,如今的馬鳴村黨委書記、村主任談文洪倒能說出一樁,社員們對村里歷史人文的自發性挖掘,為馬鳴村的歷史文化村落保護利用工作減輕了不少擔子。

高桿船技。

馬鳴村是全市首個省級歷史文化村落保護利用重點村,村兩委班子起初面對的是千頭萬緒的工作,正當一籌莫展之際,文學社主動請纓成了村里的智囊團。桃花島的來歷明晰了,馬鳴驛站的來龍去脈理清了,將軍湖的由來也知曉了,有了幫襯的村兩委班子,工作推進空前順利。

這段時間,村里的光影故事館完成了建設,社員們順勢相約來了一趟時光之旅。聽著那些老式物件里傳出的舊時光聲音,蔡國其腦中又來了靈感,“要不我們下期就以這‘光影故事館’為題材,共同創作,大家看可行不……”

(本文照片除署名外,由受訪單位提供)

相關新聞:

1.本網(桐鄉新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“桐鄉新聞網”、“今日桐鄉”、“桐鄉發布”、“桐鄉時間”、“FM97.1”“桐鄉市廣播電視臺”等的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬桐鄉新聞網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時須注明“稿件來源:桐鄉新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0573-89399340 市府網:559340