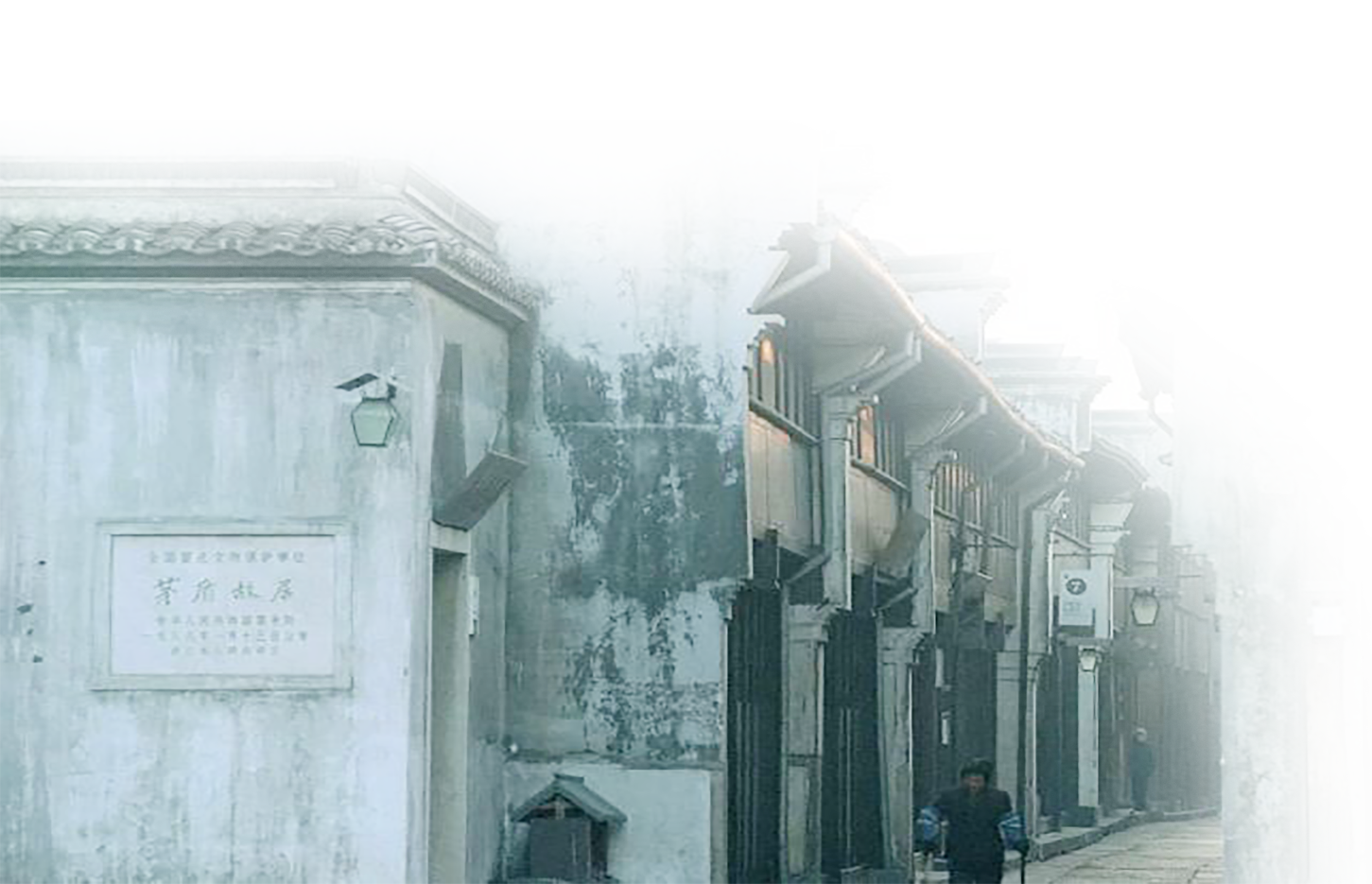

桐鄉是一代文學巨匠茅盾的故鄉。茅盾先生在《可愛的故鄉》一文中寫到:“我的家鄉烏鎮,歷史悠久……雖然我僅僅在那里度過了青少年時代,卻深深地懷念它!”

茅盾,原名沈德鴻,字雁冰,中國現代著名作家、文學評論家、文化活動家以及社會活動家,五四新文化運動先驅者之一,我國革命文藝奠基人之一。

茅盾先生在國內外都享有崇高聲譽。他同魯迅、郭沫若一起,為我國革命文藝和文化活動奠定了基礎。他的大量文學作品描述了中國民主革命的艱苦歷程,豐富了我國的文學寶庫,在現代文學史留下了不可磨滅的功績。本期“名作欣賞”,一起賞讀茅盾先生早期的鄉土散文《香市》。

茅盾

“清明”過后,我們鎮上照例有所謂“香市”,首尾大約半個月。

趕“香市”的群眾,主要是農民。“香市”的地點,在社廟。從前農村還是“桃源”的時候,這“香市”就是農村的“狂歡節”。因為從“清明、”到“谷雨”這二十天內,風暖日麗,正是“行樂”的時令,并且又是“蠶忙”的前夜,所以到“香市”來的農民一半是祈神賜福(蠶花二十四分),一半也是預酬蠶節的辛苦勞作。所謂“借佛游春”是也。

于是“香市”中主要的節目無非是“吃”和“玩”。臨時的茶棚,戲法場,弄缸弄甏,走繩索,三上吊的武技班,老虎,矮子,提線戲,髦兒戲,西洋鏡,——將社廟前五六十畝地的大廣場擠得滿滿的。廟里的主人公是百草梨膏糖,花紙,各式各樣泥的紙的金屬的玩具,燦如繁星的“燭山”,熏得眼睛流淚的檀香煙,木拜墊上成排的磕頭者。廟里廟外,人聲和鑼鼓聲,還有孩子們手里的小喇叭、哨子的聲音,混合成一片騷音,三里路外也聽得見。

我幼時所見的“香市”,就是這樣熱鬧的。在這“香市”中,我不但賞鑒了所謂“國技”,我還認識了老虎,豹,猴子,穿山甲。所以“香市”也是兒童們的狂歡節。

“革命”以后,據說為的要“破除迷信”,接連有兩年不準舉行“香市”。社廟的左屋被“公安分局”借去做了衙門,而廟前廣場的一角也筑了籬笆,據說將造公園。社廟的左偏起殿上又有什么“蠶種改良所”的招牌。

然而從去年起,這“迷信”的香市忽又準許舉行了。于是我又得機會重溫兒時的舊夢,我很高興地同三位堂妹子(她們運豈不好,出世以來沒有見過像樣的熱鬧的香市),趕那香市去。

天氣雖然很好,“市面”卻很不好。社廟前雖然比平日多了許多人,但那空氣似乎很陰慘。居然有鑼鼓的聲音。可是那聲音單調。廟前的烏龍潭一泓清水依然如昔,可是潭后那座戲臺卻坍塌了,屋椽子像瘦人的肋骨似的暴露在“光風化日”之下。一切都不像我兒時所見的香市了!

那么姑且到惟一的鑼鼓響的地方去看一看罷。我以為這鑼鼓響的是什么變把戲的,一定也是癟三式的玩意了。然而出乎意料,這是“南洋武術班”,上海的《良友畫報》六十二期揭載“臥釘床”的大力士就是其中的一員。那不是無名的“江湖班”。然而他們只售票價十六枚銅元。

看客卻也很少,不滿二百(我進去的時候,大概只有五六十)。武術班的人們好像有點失望,但仍認真地表演了預告中的五六套:馬戲,穿劍門,穿火門,走鉛絲,大力士……他們說:“今天第一回,人少,可是把式不敢馬虎,——”他們三條船上男女老小總共三十個!

在我看來,這所謂“南洋武術班”的幾套把式比起從前“香市”里的打拳頭賣膏藥的玩意來,委實是好看得多了。要是放在十多年前,怕不是擠得滿場沒個空隙兒么?但是今天第一天也只有二百來看客。往常“香市”的主角——農民,今天差不多看不見。

后來我知道,鎮上的小商人是重興這“香市”的主動者;他們想借此吸引游客“振興”市面,他們打算從農民的干癟的袋里榨出幾文來。可是他們這計劃失敗了!

相關新聞:

1.本網(桐鄉新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“桐鄉新聞網”、“今日桐鄉”、“桐鄉發布”、“桐鄉時間”、“FM97.1”“桐鄉市廣播電視臺”等的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬桐鄉新聞網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時須注明“稿件來源:桐鄉新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0573-89399340 市府網:559340