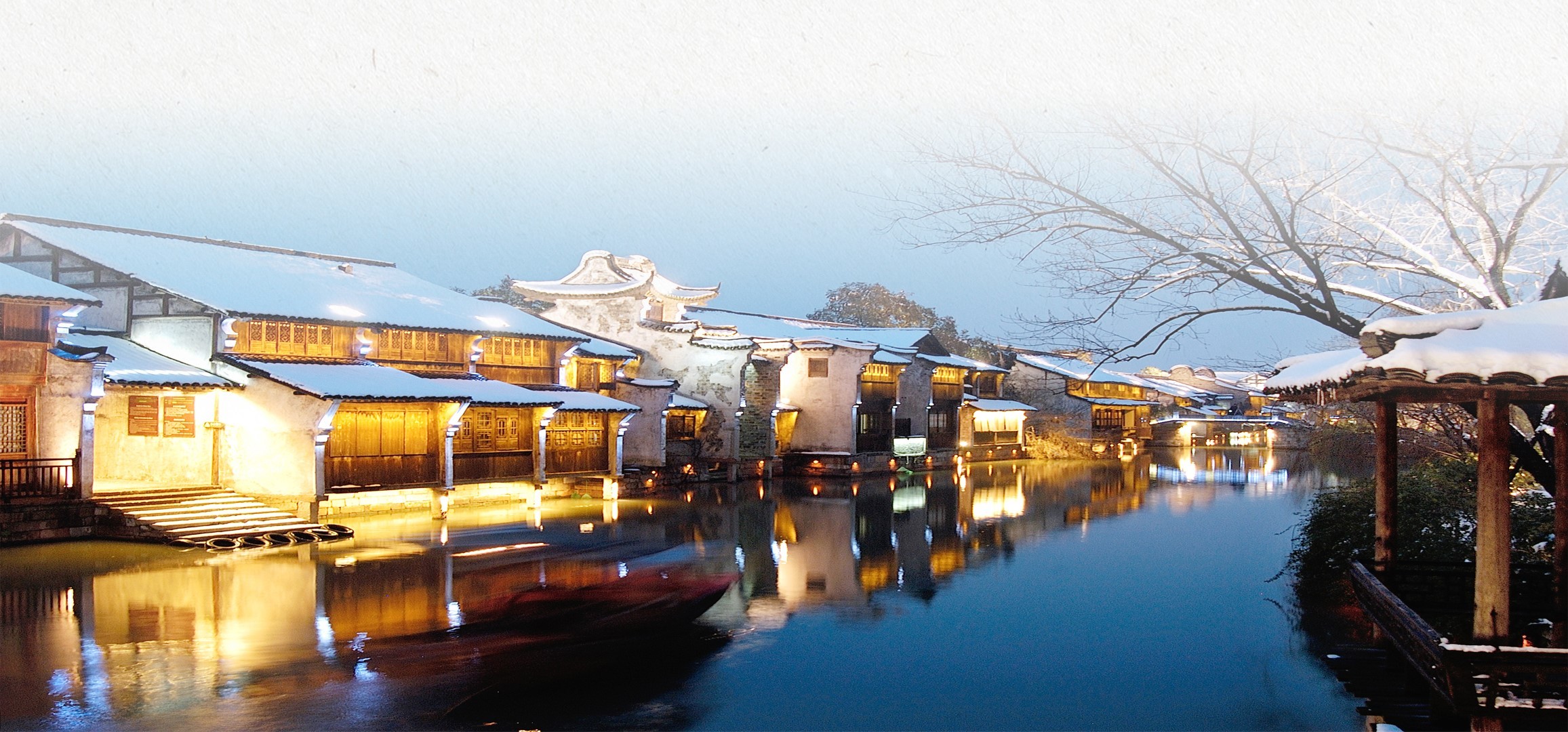

烏鎮是歷史的切片、文化的鄉愁,是中國的從前。

烏鎮地處杭嘉湖平原的中心、桐鄉的北端。7000多年前,烏鎮先民便在這個名為馬家浜文化的朋友圈活動,磨石取火、休養生息,成為新石器時代的一縷曙光;2500多年前,烏鎮是春秋戰國時期的重要戰場、吳越兩國的分界線,吳國在烏墩據兵抵越,越國在青墩引兵抗吳,隔車溪河對峙,吳越之爭的一些經典戰事就發生在這里,臥薪嘗膽、韜光養晦、槜李之戰,留在成語典故和史記之中了。春秋無義戰,天下競交兵,卻使烏鎮迎來第一個發展期。從那時起,烏鎮所轄的烏墩、青墩先后歸屬會稽郡、蘇州府、湖州府、嘉興府,被今天浙江、江蘇兩省的桐鄉、石門、秀水、烏程、歸安、吳江、震澤七個縣所統轄,直到1950年兩墩合一鎮,定名“烏鎮”,歸屬浙江嘉興的桐鄉。

烏鎮物華天寶、人杰地靈。一方水土養一方人,養的是文化、文明和文人,是情感、情懷和情結。

據烏鎮史志記載,從宋朝到清朝,烏鎮走出了進士64位、舉人161位、武職7位,另有蔭功襲封者136位。南宋建都臨安,烏鎮成為后花園,南宋時期長三角經濟文化的發展和海洋意識的復蘇,使這個江南小鎮活躍起來,進入第二個發展期,來烏鎮講學求學、經商休養的達官顯貴、文人墨客、行商坐賈絡繹不絕,這里成了貴人的逍遙宮、商人的交易場,是僧尼的講經堂、布道所,更是文人的精神家園、游子的心靈港灣,文化的芳香因此而彌漫飄遠。

東晉山水詩派開創者謝靈運在這里造屋隱居,他居住的西林仙氣氤氳文氣彌漫,被稱為烏青一景;南朝齊梁文學家、梁武帝時期的尚書沈約在這里守孝、研學;南梁昭明太子蕭統在這里跟隨老師沈約讀書,他編纂的《昭明文選》是我國第一部詩文總集,文質并重、“麗而不浮,典而不野”的《昭明文選》與《古文觀止》《唐宋八大家文鈔》成為讀書人必備讀本;唐朝詩人李紳在這里游學,與普靜寺住持唐抱玉結成莫逆之交,他的《憫農》詩婦孺皆知,“誰知盤中餐,粒粒皆辛苦”教育了所有中國人;唐朝宰相裴休在這里修學,他信佛教、善文章、工書法,在烏鎮建造了一座大規模的私家園林;宋朝文史家沈平在這里研史,寓居烏鎮東皋園,他編纂的《烏青記》四卷和《烏青拾遺》是關于烏鎮最早的志書,也是中國最早的鎮志;宋朝詩人陳與義在這里流連,他與黃庭堅、陳師道并稱“江西詩派三宗”,卜居烏鎮期間與當地文仕僧侶交往甚密,他的“簡齋讀書處”是烏鎮的一道文化景觀;南宋詩人范成大在這里懷舊,他與陸游、楊萬里、尤袤并稱“南宋中興四大詩人”,烏鎮離他的家鄉吳江僅一步之遙、隸屬于吳江,烏鎮激發了創作田園詩的靈感,他留下詩作《烏戍密印寺》;南宋安定郡王趙伯在這里逍遙,他的官府就在烏鎮顧家橋,關于南宋宗室墓群的考古發現,正在日漸揭秘這個王室與烏鎮的關系。身是異鄉客,愿做烏鎮人,是一份情懷,是烏鎮的魅力。

方圓百里,遠近為家。烏鎮不僅以熱情廣宴八方賓朋,還用溫暖的懷抱歡迎那些走四方、歸故里的游子們。曾擔任嶺南橫州通判的明代文人王濟,辭官回到烏鎮,依然風雅不改,專工金石書法,常邀文徵明、祝允明等名仕到烏鎮相聚,王羲之的《蘭亭序》真跡上還留下過鈐印“王濟賞鑒過物”;明朝文學家、藏書家茅坤回到烏鎮,滿懷書生意氣,“唐宋八大家”之稱始于他主編的《唐宋八大家文鈔》,他還為家鄉編著了烏鎮分署建制的史志;明朝擔任過江西巡撫、工部尚書、兵部尚書的潘季馴回到烏鎮,他曾仗義執言,被認為是袒護張居正而遭革職,復官后任總督河道,受命治理黃河有功,成為“千古治黃第一人”,后因病辭官,回鄉后三年而卒;明朝冶煉專家沈東溪回到烏鎮,開辦起沈記冶坊,煉鐵鑄鍋,生意興隆,當倭寇圍攻桐鄉城時,沈氏獻計巡撫,在全城收鐵鍋鐵器,熔化成鐵水,從城墻上往下潑灑,斃敵無數,城中百姓受到保護,他也因此受到巡撫表彰,被尊為“飛火將軍”;明末清初著名理學家張楊園回到烏鎮,終其一生,他“祖述孔孟,憲章程朱”,編纂二程、朱子遺書等幾十種典籍,被清乾隆年間浙江學使立碑為“理學真儒”,還將務農經驗著成《補農書》,被后世譽為農學方面的“偉大著作”,其價值在今天依然不菲;清朝著名藏書家鮑廷博回到烏鎮,辦起“知不足齋”藏書樓,聞名江南文化界,他讀書、集書、編書、藏書,嗜書成癮,愛書如命,他曾刊刻蒲松齡的《聊齋志異》,使之名播天下、廣泛流傳;現代著名學人、烏鎮立志書院山長,北洋時期的銀行家,茅盾先生的表叔兼恩師盧學溥回到烏鎮,修葺名勝,修編鎮史,續寫鄉邦文獻。漂泊計無期,游子歸有期,家鄉的情結是系泊心靈的欖樁。

江南儒士多,烏鎮為甚。這里還走出過一門三代拔貢、四代詩人,家風傳承百年的吳氏家族,可謂書香門第綿延、文化世家繁衍,詩書傳家久;走出過清朝進士、授翰林庶吉士,為官為文為史留下耿耿英名、昭昭業績的嚴辰;走出過清末文化學者、翻譯過《易經》,在拼音文字改革作出杰出貢獻,擔任過交通大學、浙江大學、北京大學校長的勞乃宣;走出過我國現代婦女解放運動先驅和著名的詩詞家、書法家,國學大師章太炎先生的夫人湯國梨;走出過現代文化名人、中國新聞界前輩,曾授業于張學良、張恨水、秦瘦鷗、蔣經國、荀慧生等人物的嚴獨鶴;走出過現代著名農學家,培育過多個農作物改良品種,去世后令馮玉祥、李德全、鄧穎超、史良、冰心、董必武、費孝通等社會名流痛悼哀惋的女中豪杰沈驪英。車溪河潺潺,烏青墩穆穆,盡管這些烏鎮的兒女們一去不復返,但烏鎮沒有忘記他們,或設館以祭,或修史以記,為他們樹碑立傳。烏鎮,永遠是望穿雙眼等候他們的老母。

我在《有一個故事,叫烏鎮》一文中,曾寫到烏鎮一家人的故事,他們分別是茅盾、王會悟、沈澤民、孔另境、孔德沚。王會悟是中共一大代表李達的夫人,正是她建議一大會議轉移到自己的家鄉嘉興南湖去開,并為會議承擔聯絡和警戒任務;張聞天還隨王會悟、李達、沈澤民兩次到烏鎮在王會悟家小住,王會悟為中國共產黨的創建作出了特殊貢獻,她還是茅盾、沈澤民兄弟二人的表姑、同學,她比茅盾小兩歲、比沈澤民大兩歲。茅盾,字雁冰,是新中國第一任文化部長、著名作家,1981年3月14日,在生命最后時光的他致信黨中央,請求黨組織嚴格審查他“一生的所作所為、功過是非后”,考慮追認他為中共黨員。中共中央迅速做出決定,恢復他的中國共產黨黨籍,黨齡從1921年算起,他是最早的共產黨人之一。沈澤民是茅盾的胞弟,是我們黨的早期重要領導人,擔任過中央宣傳部部長、鄂豫皖省委書記、代理中央分局書記,為了革命工作積勞成疾,于1933年11月20日在湖北黃安以身殉職。孔德沚是茅盾的夫人、忠誠伴侶,按照周總理的指示協助茅盾處理工作,她也從一位目不識丁的農家女成長為知識女性,茅盾的長篇小說《子夜》就是由她一筆一畫抄寫后交給出版社的。孔德沚去世后,茅盾將她的骨灰安放在自己的臥室陪伴,一放就是11年,直到自己溘然長逝。孔另境是孔德沚的胞弟,是著名作家、出版家、文史學家,有著達士高風、文人本色,青年時投身革命,參加過北伐戰爭,跟隨毛澤東、魯迅、茅盾開展工作,三次被捕入獄,文革中屢受沖擊、飽受摧殘,于1972年9月18日病逝。一家5人,都是從烏鎮走出去的革命者。烏鎮沒有忘記她的孩子們,本世紀之初,烏鎮被聯合國教科文組織關注,迎來第三個發展期,一批建筑物被修舊如故,一批紀念館擇地而建。烏鎮在靈水居設立了茅盾紀念館、王會悟紀念館、孔另境紀念館,三館緊緊相依,五人事跡同展,你中有我,我中有你,還是相親相敬的一家人。烏鎮,是他們人生的起點,是革命的出發地,也是永遠的紀念地。

小鎮故事多,充滿喜和樂,有兩個故事值得開展講述,他們與烏鎮的兩座建筑物有關。

清朝“四大奇案”之一,是發生在同治年間的“楊乃武與小白菜”案。楊乃武是浙江余杭人,以種桑養蠶為業,家道殷實、疏才仗義,是鄉試舉人,腹有讀書、風流倜儻;畢秀姑是葛家媳婦,長相白皙秀麗,因愛穿綠衣白褲,被鄰里稱為“小白菜”。楊乃武夫婦與小白菜家關系密切,楊乃武還教畢秀姑識字學文,街坊中有“羊吃白菜”的閑言碎語。沒曾想,小白菜的丈夫葛連品暴死,平日里與楊乃武有過節的知縣劉錫彤,心生羨慕嫉妒恨,想公報私仇,斷定是楊乃武和小白菜合謀用砒霜毒殺,將二人屈打成招,押送杭州府審理。被買通的杭州知府陳魯再次動用嚴刑逼供后,即判“楊乃武斬立決,葛畢氏凌遲處死”,上報浙江按察使。楊乃武的胞姐楊菊貞不服,為弟弟喊冤,通過浙江籍官員終于將案卷輾轉送到軍機大臣兼總理大臣翁同龢手里,慈禧太后下旨重審,并遣監察御史私訪,但浙江巡撫倚仗湘軍勢力,以維持原判復奏。朝廷再次指派浙江學政胡瑞瀾為欽差大臣重審此案,但胡的不作為、亂作為,加之知縣劉錫彤的重金賄賂辦案官員,胡瑞瀾仍以維持原判上奏。次年,楊菊貞二次進京告狀,30多名浙江籍在京官員聯名指陳此案黑幕,要求重審,朝廷再次要求刑部尚書桑春榮親審此案,經過周密調查所有疑點線索,并開棺重新驗尸,確證葛連品是因舊病復發而死,與楊乃武、小白菜無關。至此,震驚朝野、歷時4年的“楊乃武與小白菜”案宣告終結,二人無罪出獄。此案導致30多名官員被革職查辦。一起普通的民間命案幾經周折、多次反轉,引發了一場大清朝廷與地方官員之間的權力斗爭,出身湘軍的“兩湖派”勢力與出身科舉的浙江派勢力的激烈較量,最后慈禧太后蔥指翻覆定乾坤,既了結了奇冤,主持公道、平定民憤,又借機打壓了湘軍勢力,一箭雙雕。這個驚天奇案中有一位重要人物起了關鍵作用,他叫夏同善。夏同善自幼飽學四書、熟讀典籍,一試中舉、進士及第,被欽點翰林,文章卓越超群,有“在曾國藩、左宗棠之上”的美譽,慈禧太后曾命他和翁同龢為光緒皇帝侍讀。夏同善后來擔任過大清朝廷的兵部侍郎、順天學政、吏部左侍郎等職務,正是這位京城高官,得到浙江籍官員的聯名信和伸冤狀紙后細細端詳,發現案件疑竇叢生,斷定有詐,便與翁同龢商量后再報慈禧太后,恩準派得力者重審,終于使真相大白。這位夏同善,正是在烏鎮長大的。他年幼喪母,父親續娶烏鎮女蕭氏,繼母視夏同善如己出,百般呵護。在烏鎮,夏同善度過了快樂的童年,遍讀外祖父蕭麟的藏書,學業精進,終有大成,被欽點翰林后,他將所賜“翰林第”匾高懸在蕭家大廳上,并請得圣旨恩準,將翰林第改造成蕭家廳,以答謝蕭家如山一般厚重、像海一樣深重的養育之恩。家鄉的情結,樸素的情懷,鑄就了他博愛的胸懷和正直的秉性。關于楊乃武和小白菜奇案,還有一個傳說,說當年某個親王有感于一介小女子案件的傳奇色彩,便召見了小白菜,問有何要求。小白菜說出了在牢獄里許下的心愿:誰能幫我洗冤,我愿侍他終生。但這不符合皇上判令小白菜進尼姑庵安度余生的圣旨,親王想出一個辦法,命小白菜赴烏鎮翰林第侍奉三個月,但不得見天日,于是這座蕭家廳的后門便有一間屋子沒有窗戶。一個弱女子以一種最凄美的方式完成了知恩圖報的義舉,讓人感動;一場驚世大案在烏鎮一處靜謐的翰林第,找到一個最完美的謝幕,令人唏噓。當年的劍拔弩張、刀光劍影、驚濤駭浪,在烏鎮的翰林第塵封雪藏、一夜歸零,個中人情冷暖、世態炎涼,令人回味。

還有一個故事,是發生在當代的。知道木心的人在國外,不知道木心的人在國內,對木心感興趣的人在烏鎮。木心本名孫璞,1927年2月出生在烏鎮東柵,自幼學畫,曾求學于杭州藝專、上海美專,師從劉海粟、林風眠;文革中遭受打擊,1982年旅居紐約、游學歐美;本世紀之初,烏鎮實施保護性開發,迎來第三個發展期,文化的主題被刷亮。木心應家鄉人之邀于2006年9月回歸烏鎮故里,定居東柵財神灣186號孫家老宅花園,直到2011年病逝。烏鎮人專門辟地建木心美術館。在西柵景區的元寶湖面,現代感極強的木心美術館依水鋪陳,像一葉睡蓮靜靜地醒著,不張不揚,不艷不俏,卻吸引了眾多慕名者的目光。館長兼設計者是他的學生陳丹青。館內陳設講究,深蘊藝術哲理情思,滿是靜心歸根的意象,一心只等來讀懂木心的人。木心才華卓越,學貫中西,創作領域涉及繪畫、詩歌、散文、小說、評論、戲劇、音樂、書法,而且多有標桿性成就。他是文學家,出版散文、小說、雜文、詩集、隨筆、俳句等30多部,遺留手稿40多冊。他創作的《上海賦》以奇特的寫真方式,講述了上海從小到大、從簡而雜的歷史,眾生百態神形畢現,把老上海市井風情描摹得維妙維俏、入木三分,讀得人拍案之余三分嘆、震撼之余三分汗。館內大小屏幕上一遍遍地回放木心先生的視頻,人生妙語、藝術哲理,字字精當,句句經典。“你認為這個世界是你的,這個世界就是你的”,這是木心的豪邁;“哲學的鄉愁是神學”,這是木心的深刻;“文學是可愛的,生活是好玩的,藝術是要有所犧牲的”,這是木心的感悟;“你不是省油的燈,我也不是省燈的油”,這是木心的個性;“生活的最佳狀態,就是冷冷清清地風風火火”,這是有炎有涼的內心世界;“榮辱萬事過,貴賤一身兼”,這是漂泊歸來的滄桑;“從前的日色變得慢,車、馬、郵件都慢,一生只夠愛一個人”,這是對歲月痛徹的體感;“你再不來,我就要下雪了”,這每一片“雪”,都是熾熱的火。木心是音樂家,擅作詞作曲、彈鋼琴,他的詞《從前慢》被譜成曲,被劉歡唱上了2015年的央視春晚。看木心的作品,你像面對一頁五線譜,滿紙是譜號、音符、節拍線,有一種你意想不到的靈動與意念之中的和諧美,所有的藝術都指向音樂,畫里有聲,畫外有音,是米勒的《晚禱》鐘聲在西天的遠處和靈魂的深處隱約地響起。木心是美術家,多部繪畫作品被歐美日的博物館等展出、收藏,他是文學界的音樂家、美術界的魔術家,工于石版畫,精于彩墨畫,長于拓印畫,擅長表達人與自然的主題。蜀道林泉、竹松云,遠山鐘聲,秋色斑斕;畫山畫水、畫日月,自然即我,我亦自然。看似自然,實為人文。先生說,“凡鐘聲,都像是一句句肺腑之言”,我想說,先生的鐘聲催醒了許多人的依稀夢、未了情,讓人感受到現實的質感和骨感。先生的一些畫作像壁畫,天高遠、地蒼茫、意空蒙;山中有字形,石里有人影,嶙峋奇異,一鉤彎月渺茫,構圖奇幻,氣勢拔山撼岳。先生卻說:“世上有多少墻壁呀,我曾到處碰壁,可是至今也還沒有畫出我的偉大壁畫。”幽默中透著智慧,灑脫中露出酸楚。先生何止是勢如壁畫,幾乎是壁立千仞、令人高山仰止了,一度的“木心熱”曾熱暈了許多人。木心說,“塞尚、梵高,這幾位生前未成大名的藝術家,在世之日常年郁郁寡歡,他們的人生境界,我想,唯一的快慰,就是在于自信,知道將來是榮耀千秋。”這是對塞尚、梵高的解讀,何嘗不是木心的內心獨白?他在木心藝術館找到了最好的歸宿,所以在審閱陳丹青的設計圖后,他欣慰地說,“我可以去死了”。有一種味道,是留給后人回味的。木心是調味大師,把品嘗過的酸甜苦辣提煉成金句警言,讓你咀嚼品嘗。木心即是文心,是烏鎮車溪水沁養過的一顆晶瑩剔透的心。

車溪河從時空深處走來,把烏鎮的時鐘撥回到遠古,撥回春秋,撥回古典,撥回青色。烏鎮的故事是江南的記憶,烏鎮的人物是歷史的風流,烏鎮是一個民族的文化標點。

(作者系“學習強國”學習平臺總編輯)

資料圖片

相關新聞:

1.本網(桐鄉新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“桐鄉新聞網”、“今日桐鄉”、“桐鄉發布”、“桐鄉時間”、“FM97.1”“桐鄉市廣播電視臺”等的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬桐鄉新聞網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時須注明“稿件來源:桐鄉新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0573-89399340 市府網:559340