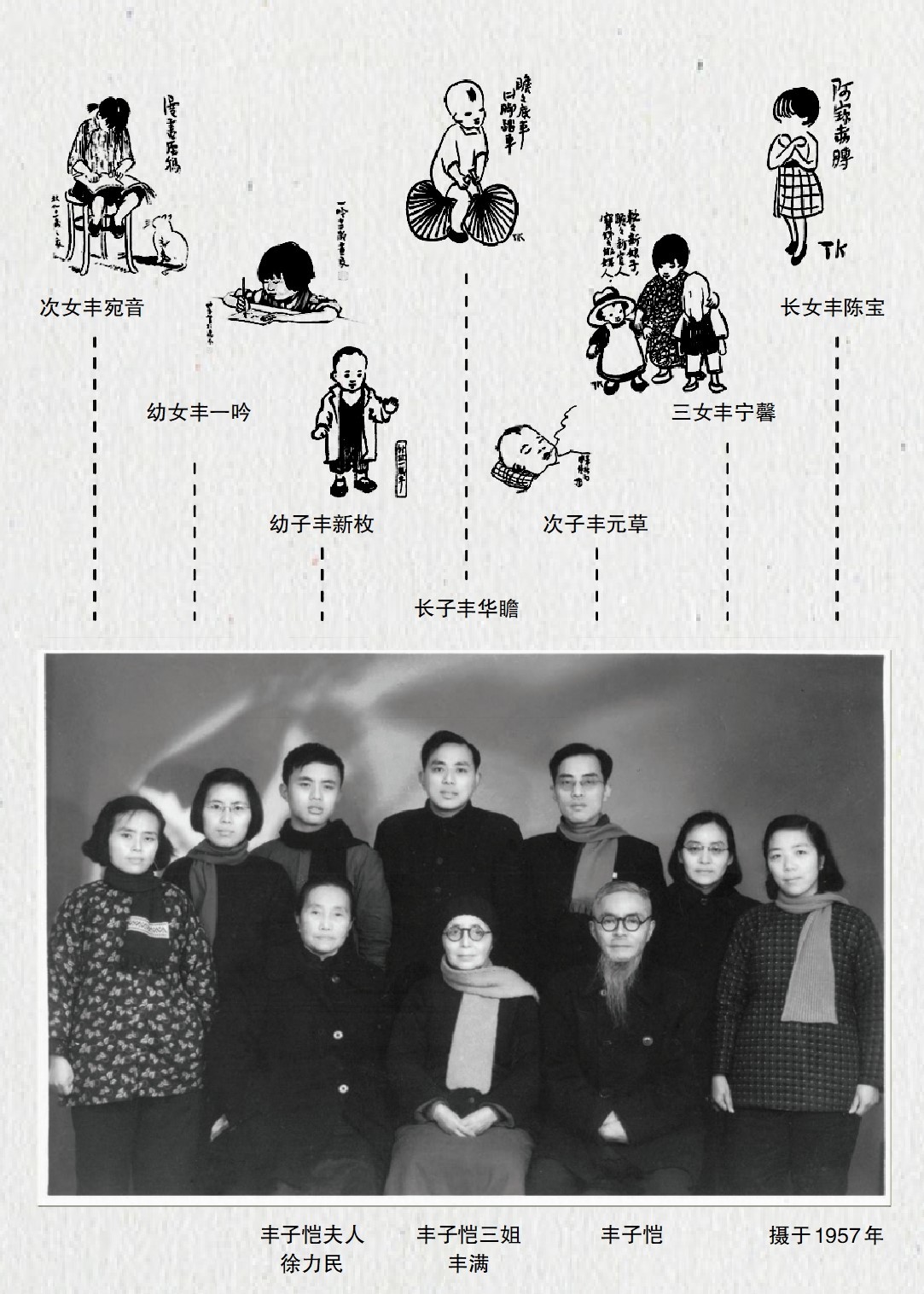

由央視電影頻道、浙江傳媒學院和桐鄉市委宣傳部聯合出品的浙江文化名人系列電影《豐子愷》將于1月20日晚8點15分在央視電影頻道首播。影片講述了1937年豐子愷被迫離開緣緣堂,攜一家老小開始艱辛逃亡,直到抗戰勝利后與家人安全重返故鄉的故事。

“春天,兩株重瓣桃戴了滿頭的花,在門前站崗。門內朱樓映著粉墻,薔薇襯著綠葉。院中秋千亭亭地立著,檐下鐵馬叮咚地響著。堂前燕子呢喃,窗內有‘小語春風弄剪刀’的聲音。”春風軟軟、笑聲陣陣,彼時的豐子愷,沉浸在緣緣堂平靜而幸福的時光里。

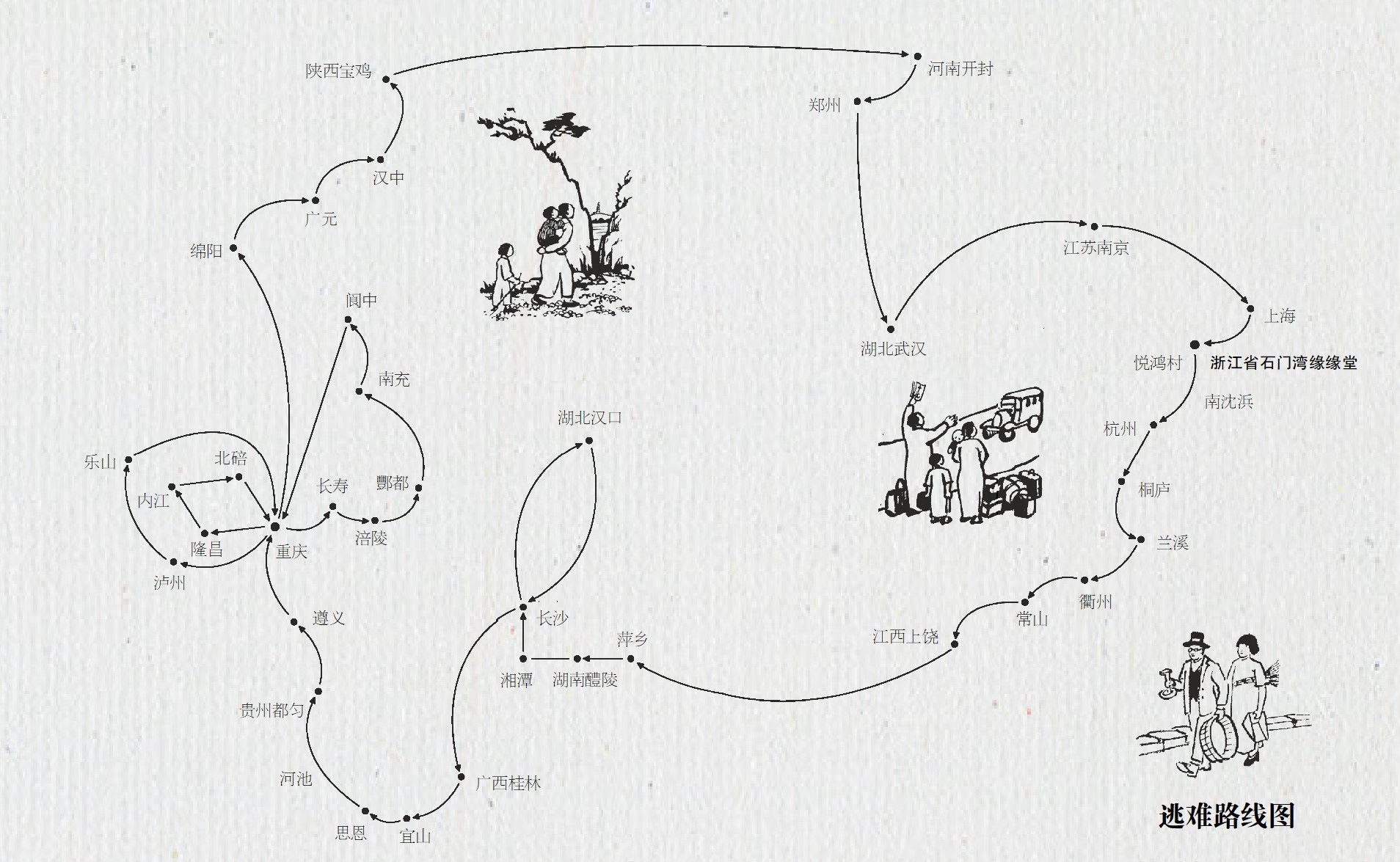

1937年11月,戰火燒到了石門,豐子愷帶著一家老小十口人開始了逃難之旅。他還寫下了“寧當流浪漢,不做亡國奴”十個字。這一路,從石門緣緣堂老家,經杭州、桐廬、蘭溪、衢州、上饒、湘潭、長沙、漢口等地,直到重慶,才在沙坪壩自建“抗建式小屋”定居下來。

正是這一經歷,造就了豐子愷許多抗戰漫畫的創作,還促成了《辭緣緣堂》《桐廬負暄》《告緣緣堂在天之靈》《還我緣緣堂》《佛無靈》等名篇的創作。更重要的是,在飽覽祖國大好山水后,豐子愷的畫風也有了轉變——從原來作為圖書插圖的小幅簡筆、毛筆漫畫,改為尺幅略為放大、可供展出的彩色繪畫。

逃難途中,豐子愷眼見各種慘景,這些觸目驚心的景象使得他悲憤交加。面對鮮活生命的滅失,家園故土的離散,豐子愷不僅提出了“漫畫是筆桿抗戰的先鋒”,而且身體力行,率先垂范作畫。他為桂林師范學校作了抗戰宣傳畫四幅:《歡送》《保國》《轟炸》《凱歸》, 其中,《轟炸》 尤令人難忘——一位母親背著一個嬰兒逃向防空洞,嬰兒頭被彈頭切去,飛向天空,而母親尚未知之,負著無頭嬰兒向防空洞狂奔……

一路上,豐子愷的畫筆記錄下背井離鄉所遭受的苦難,也記錄下這人間難以愈合的創傷,他對緣緣堂的思念也是與日俱增。“我恨不得有一只大船,盡載了家鄉石門灣及世間一切眾生,到永遠太平的地方。”

在江西萍鄉時,豐子愷獲悉緣緣堂被燒毀,憤而寫下《還我緣緣堂》,在文章末尾說:“在最后勝利之日,我定要日本還我緣緣堂來。”后又寫下《告緣緣堂在天之靈》,回憶了堂內春夏秋冬的情景。1939年,寫完第三篇回憶緣緣堂的文章《辭緣緣堂》,長達16000多字,痛之深切,情深可鑒。

在《辭緣緣堂》中,他曾寫道:“如今故園已成焦土,漂泊將及兩年……然而環境雖變,我的赤子之心并不失卻;炮火雖烈,我的匹夫之志絕不被奪,它們因了環境的壓迫,受了炮火的洗禮,反而更加堅強了。”

返回江南前,豐子愷寫下感恩的詩詞:“天于我,相當厚。”這么大一家子,又是老老小小的,且多次與日寇的炮火擦肩而過,除了老岳母因病去世,其他人均平安回到江南,但當時的緣緣堂已被夷為平地,“千里故鄉,六年華屋,匆匆一別俱休”。

抗戰結束,豐子愷回到闊別多年的江南,第一件事就是去憑吊緣緣堂。一幅《昔年歡宴處,樹高已三丈》將其心境表露無遺:橋堍一片荒草地,緣緣堂和染坊只剩下殘垣斷壁 ,一排墻腳石, 默默指示著家所在的地方,而門前的樹卻長高不少。

豐子愷“藝術的逃難”,是他人生中極為難忘且不凡的一段經歷。電影《豐子愷》以豐子愷在抗日戰爭期間筆耕不輟且以筆為槍、不屈不撓的故事為主線,以“教惟以愛”的教育理念保護、陪伴孩子成長的故事為輔線,表現其愛國主義精神和樂觀向上的態度。讓我們共同期待!

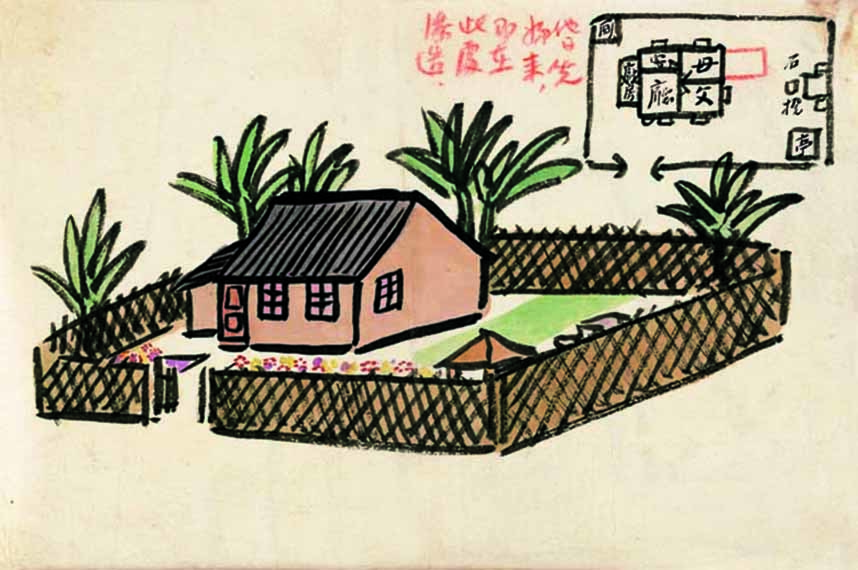

沙坪小屋

豐一吟

“院內仿浙江故鄉‘緣緣堂’老屋一樣種上芭蕉,還種些豆類蔬菜,喂養一些鴿子和一只鵝,給寧靜的生活帶來了田園的樂趣。”

1943年,豐子愷應國立藝術專科學校校長陳之佛的邀請,率眷離遵義來到重慶沙坪壩,在該校任教。起初,一家人寄居在老友陳之佛家中,后來幾經遷徙,最后在廟灣自建了一所平屋,主人給它取名為“沙坪小屋”。屋內隔成田字式的四間房,東邊前后間一樣大,西邊前間(客堂)略大于后間。平屋旁邊又搭出前后二間作廚房等用途。院子角落里是一個茅廁。如此而已。沙坪小屋地處郊外,屋子四周沒有毗鄰。遠望像一個亭子,因此主人把自己比作亭長。房屋的結構十分簡陋,用竹片編成墻壁,涂以堊土,夏天上午,東墻上炙手可熱。主人自居東南室,室僅方丈,嘗以歸熙甫的“項脊軒”自比。

然而房室雖陋,樂在其中。畫家在這里度過了三年悠閑的歲月。他辭去教職,每日只是讀書作畫,飲酒閑談,全部時間可由自己自由支配——這是他認為最幸福的事。院內仿浙江故鄉“緣緣堂”老屋一樣種上芭蕉,還種些豆類蔬菜,喂養一些鴿子和一只鵝,給寧靜的生活帶來了田園的樂趣。

“1944年秋,豐子愷的老友葉圣陶來訪,他在當天的日記中這樣寫道:……小路泥濘,頗不易走。望見一小屋,一樹芭蕉,鴿箱懸于屋檐,知此是矣。入門,子愷方偃臥看書,其子女見客到,皆歡然。閑談之次,陽光微露,晚晴之際訪舊,似別有情趣。傍晚飲酒,子愷意興奮,斟酒甚勤。……”豐子愷拿出留聲機來,與老友共同聽賞昆曲唱片,談藝術,談人生……歡聚了一夕。豐子愷喜歡聽昆曲,聽京戲。沙坪小屋中常有老友前來吟唱。悠揚的樂聲時時隨著飛鴿翱翔于郊原上空。

這所充滿藝術情味的沙坪小屋,給抗戰時期的豐子愷一家提供了棲身之所,確實值得感謝。因此畫家把它的形象畫了下來,作為隨筆《白鵝》的插圖。但三秋桂子、十里荷花的江南風光畢竟時刻牽引著畫家的思鄉之情。1944年的秋天,豐子愷曾填了一首“賀新涼”,詞云:“七載飄零久。喜中秋巴山客里,全家聚首。去日兒童皆長大,添得嬌兒一口。都會得奉觴進酒。今夜月明人盡望,但團聚骨肉幾家有?天于我,相當厚。故園焦土蹂躪后。幸聯軍痛飲黃龍,快到時候。來日盟機千萬架,掃蕩中原暴寇。便還我河山依舊。漫卷詩書歸去也,問群兒戀此山城否?言未必,齊搖手。”次年,勝利消息果然傳來,但“劫收”的丑惡、物價的飛漲、交通的困難等等,使歡樂的情緒消失殆盡。還是重慶好!數年來全靠這山城的庇護,使豐子愷一家免于披發左衽。就在對嘉陵江畔水光山色的留戀之中,豐子愷于1946年不得不廉價賣去這所山鄉風味的沙坪小屋,重返江南。

(本文來源于《緣緣堂的故事》 主編:馬永飛)

沙坪小屋 豐子愷

掃一掃二維碼

上愛桐鄉APP閱讀全文

沙坪小屋的鵝(節選)

豐子愷

“為避免這苦悶,我便在讀書、作畫之余,在院子里種豆,種菜,養鴿,養鵝。而鵝給我的印象最深。”

抗戰勝利后八個月零十天,我賣脫了三年前在重慶沙坪壩廟灣地方自建的小屋,遷居城中去等候歸舟。

除了托庇三年的情感以外,我對這小屋實在毫無留戀。因為這屋太簡陋了,這環境太荒涼了;我去屋如棄敝屣。倒是屋里養的一只白鵝,使我戀戀不忘。

這白鵝,是一位將要遠行的朋友送給我的。這朋友住在北碚,特地從北碚把這鵝帶到重慶來送給我。我親自抱了這雪白的大鳥回家,放在院子內。它伸長了頭頸,左顧右盼,我一看這姿態,想道:“好一個高傲的動物!”凡動物,頭是最主要部分。這部分的形狀,最能表明動物的性格。例如獅子、老虎,頭都是大的,表示其力強。麒麟、駱駝,頭都是高的,表示其高超。狼、狐、狗等,頭都是尖的,表示其刁奸猥鄙。豬玀、烏龜等,頭都是縮的,表示其冥頑愚蠢。鵝的頭在比例上比駱駝更高,與麒麟相似,正是高超的性格的表示。而在它的叫聲、步態、吃相中,更表示出一種傲慢之氣。

鵝的叫聲,與鴨的叫聲大體相似,都是“軋軋”然的。但音調上大不相同。鴨的“軋軋”,其音調瑣碎而愉快,有小心翼翼的意味;鵝的“軋軋”,其音調嚴肅鄭重,有似厲聲呵斥。它的舊主人告訴我:養鵝等于養狗,它也能看守門戶。后來我看到果然:凡有生客進來,鵝必然厲聲叫囂;甚至籬笆外有人走路,也要它引吭大叫,其叫聲的嚴厲,不亞于狗的狂吠。狗的狂吠,是專對生客或宵小用的;見了主人,狗會搖頭擺尾,嗚嗚地乞憐。鵝則對無論何人,都是厲聲呵斥;要求飼食時的叫聲,也好像大爺嫌飯遲而怒罵小使一樣。

鵝的步態,更是傲慢了。這在大體上也與鴨相似。但鴨的步調急速,有局促不安之相。鵝的步調從容,大模大樣的,頗像京劇里的凈角出場。這正是它的傲慢的性格的表現。我們走近雞或鴨,這雞或鴨一定讓步逃走。這是表示對人懼怕。所以我們要捉住雞或鴨,頗不容易。那鵝就不然:它傲然地站著,看見人走來簡直不讓;有時非但不讓,竟伸過頸子來咬你一口。這表示它不怕人,看不起人。但這傲慢終歸是狂妄的。我們一伸手,就可一把抓住它的項頸,而任意處置它。家畜之中,最傲人的無過于鵝。同時最容易捉住的也無過于鵝。

鵝的吃飯,常常使我們發笑。我們的鵝是吃冷飯的,一日三餐。它需要三樣東西下飯:一樣是水,一樣是泥,一樣是草。先吃一口冷飯,次吃一口水,然后再到某地方去吃一口泥及草。這地方是它自己選定的,選的目的,我們做人的無法知道。大約泥和草也有各種滋味,它是依著它的胃口而選定的。這食料并不奢侈;但它的吃法,三眼一板,絲毫不茍。譬如吃了一口飯,倘水盆偶然放在遠處,它一定從容不迫地踏大步走上前去,飲水一口。再踏大步走到一定的地方去吃泥、吃草。吃過泥和草再回來吃飯。這樣從容不迫地吃飯,必須有一個人在旁侍候,像飯館里的侍者一樣。因為附近的狗,都知道我們這位鵝老爺的脾氣,每逢它吃飯的時候,狗就躲在籬邊窺伺。等它吃過一口飯,踏著方步去吃水、吃泥、吃草的當兒,狗就敏捷地跑上來,努力地吃它的飯。

……

且說我這屋子,真是簡陋極了:籬笆之內,地皮二十方丈,屋所占的只六方丈。我對外間絕少往來,每日只是讀書作畫,飲酒閑談而已。我的時間全部是我自己的,這是我的性格的要求,這在我是認為幸福的。然而這幸福必需兩個條件:在太平時,在都會里。如今在抗戰期,在荒村里,這幸福就伴著一種苦悶——岑寂。為避免這苦悶,我便在讀書、作畫之余,在院子里種豆,種菜,養鴿,養鵝。而鵝給我的印象最深。因為它有那么龐大的身體,那么雪白的顏色,那么雄壯的叫聲,那么軒昂的態度,那么高傲的脾氣,和那么可笑的行為。在這荒涼岑寂的環境中,這鵝竟成了一個焦點。凄風苦雨之日,手酸意倦之時,推窗一望,死氣沉沉;唯有這偉大的雪白的東西,高擎著琥珀色的喙,在雨中昂然獨步,好像一個武裝的守衛,使得這小屋有了保障,這院子有了主宰,這環境有了生氣。

我的小屋易主的前幾天,我把這鵝送給住在小龍坎的朋友人家。送出之后的幾天內,頗有異樣的感覺。這感覺與訣別一個人的時候所發生的感覺完全相同,不過分量較為輕微而已。現在我寫這篇短文,就好比為一個永訣的朋友立傳,寫照。

這鵝的舊主人姓夏名宗禹,現在與我鄰居著。

卅五(1946)年四月二十五日于重慶

辭緣緣堂

——避難五記之一(節選)

“走了五省,經過大小百數十個碼頭,才知道我的故鄉石門灣,真是一個好地方。”

……

走了五省,經過大小百數十個碼頭,才知道我的故鄉石門灣,真是一個好地方。它位在浙江北部的大平原中,杭州和嘉興的中間,而離開滬杭鐵路三十里。這三十里有小輪船可通。每天早晨從石門灣搭輪船,溯運河走兩小時,便到了滬杭鐵路上的長安車站。由此搭車,南行一小時到杭州;北行一小時到嘉興,三小時到上海。到嘉興或杭州的人,倘有余閑與逸興,可屏除這些近代式的交通工具,而雇客船走運河。這條運河南達杭州,北通嘉興、上海、蘇州、南京,直至河北。經過我們石門灣的時候,轉一個大灣。石門灣由此得名。無數朱漆欄桿玻璃窗的客船,麇集在這灣里,等候你去雇。你可挑選最中意的一只。一天到嘉興,一天半到杭州,船價不過三五元。倘有三四個人同舟,旅費并不比乘輪船火車貴。勝于乘輪船火車者有三:開船時間由你定,不像輪船火車的要你去恭候。一也。行李不必用力捆扎,用心檢點,但把被、褥、枕頭、書冊、煙袋、茶壺、熱水瓶,甚至酒壺、菜榼……往船艙里送。船家自會給你布置在玻璃窗下的小榻及四仙桌上。你下船時仿佛走進自己的房間一樣。二也。經過碼頭,你可關照船家暫時停泊,上岸去眺矚或買物,這是輪船火車所辦不到的。三也。倘到杭州,你可在塘棲一宿,上岸買些本地名產的糖枇杷、糖佛手;再到靠河邊的小酒店里去找一個幽靜的座位,點幾個小盆:冬筍、茭白、薺菜、毛豆、鮮菱、良鄉栗子、熟荸薺……燙兩碗花雕。你盡管淺斟細酌,遲遲回船歇息。天下雨也可不管,因為塘棲街上全是涼棚,下雨是不相干的。這樣,半路上多游了一個碼頭,而且非常從容自由。這種富有詩趣的旅行,靠近火車站地方的人不易做到,只有我們石門灣的人可以自由享受。因為靠近火車站地方的人,乘車太便當;即使另有水路可通,沒有人肯走;因而沒有客船的供應。只有石門灣,火車不即不離,而運河躺在身邊,方始有這種特殊的旅行法。然客船并非專走長路,往返于相距二三十里的小城市間,是其常業。蓋運河兩旁,支流繁多,港汊錯綜。倘從飛機上俯瞰,這些水道正象一個漁網。這個漁網的線旁密密地撒布著無數城市鄉鎮,“三里一村,五里一市,十里一鎮,廿里一縣。用這話來形容江南水鄉人煙稠密之狀,決不是夸張的。我們石門灣就是位在這網的中央的一個鎮。所以水路四通八達,交通運輸異常便利。我們不需要用腳走路。下鄉,出市,送客,歸寧,求神,拜佛,即使三五里的距離,也樂得坐船。倘使要到十八里(我們稱為二九)遠的崇德城里,每天有兩班輪船,還有各種便船,決不要用腳走路。

所以我對于我們的安樂的故鄉,始終是心神向往的。何況天時勝如它的地利呢!石門灣離海邊約四五十里,四周是大平原,氣候當然是海洋性的。然而因為河道密布如網,水陸的調劑特別均勻,所以寒燠的變化特別緩和。由夏到冬,由冬到夏,漸漸地推移,使人不知不覺。中產以上的人,每人有六套衣服:夏衣、單衣、夾衣、絮襖(木棉的)、小綿襖(薄絲綿)、大綿襖(厚絲綿)。六套衣服逐漸遞換,不知不覺之間寒來暑往,循環成歲。而每一回首,又覺得兩月之前,氣象大異,情景懸殊。蓋春夏秋冬四季的個性的表現,非常明顯。故自然之美,最為豐富;詩趣畫意,俯拾即是。我流亡之后,經過許多地方。有的氣候變化太單純,半年夏而半年冬,脫了單衣換棉衣。有的氣候變化太劇烈,一日之內有冬夏,捧了火爐吃西瓜。這都不是和平中正之道,我很不慣。這時候方始知道我的故鄉的天時之勝。在這樣的天時之下,我們郊外的大平原中沒有一塊荒地,全是作物。稻麥之外,四時蔬果不絕,風味各殊。嘗到一物的滋味,可以聯想一季的風光,可以夢見往昔的情景。往年我在上海功德林,冬天吃新蠶豆,一時故鄉清明賽會、掃墓、踏青、種樹之景,以及綢衫、小帽、酒旗、戲鼓之狀,憬然在目,恍如身入其境。這種情形在他鄉固然也有,而對故鄉的物產特別敏感。倘然遇見桑樹和絲綿,那更使我心中涌起鄉思來。因為這是我鄉一帶特有的產物,而在石門灣尤為普遍。

緣緣堂就建在這富有詩趣畫意而得天獨厚的環境中。運河大轉彎的地方,分出一條支流來。距運河約二三百步,支流的岸旁,有一所染坊店,名曰豐同裕。店里面有一所老屋,名曰惇德堂。惇德堂里面便是緣緣堂。緣緣堂后面是市梢。市梢后面遍地桑麻,中間點綴著小橋、流水、大樹、長亭,便是我的游釣之地了。紅羊之后就有這染坊店和老屋。這是我父祖三代以來歌哭生聚的地方。直到民國二十二年緣緣堂成,我們才離開這老屋的懷抱。所以它給我的蔭庇與印象,比緣緣堂深厚得多。雖然其高只及緣緣堂之半,其大不過緣緣堂的五分之一,其陋甚于緣緣堂的柴間,但在灰燼之后,我對它的悼惜比緣緣堂更深。因為這好比是老樹的根,緣緣堂好比是樹上的枝葉。枝葉雖然比根龐大而美觀,然而都是從這根上生出來的。流亡以后,我每逢在報紙上看到了關于石門灣的消息,晚上就夢見故國平居時的舊事,而夢的背景,大都是這百年老屋。我夢見我孩提時的光景:夏天的傍晚,祖母穿了一件竹布衣,坐在染坊店門口河岸上的欄桿邊吃蟹酒。祖母是善于享樂的人,四時佳興都很濃厚。但因為屋里太窄,我們姐弟眾多,把祖母擠出在河岸上。我夢見父親中鄉試時的光景:幾方丈大小的老屋里擁了無數的人,擠得水泄不通。我高高地坐在店伙祁官的肩頭上,夾在人叢中,看父親拜北闕。我又夢見父親晚酌的光景:大家吃過夜飯,父親才從地板間里的鴉片榻上起身,走到廳上來晚酌。桌上照例是一壺酒,一蓋碗熱豆腐干,一盆麻醬油,和一只老貓。父親一邊看書,一邊用豆腐干下酒,時時摘下一粒豆腐干來喂老貓。那時我們得在地板間里閑玩一下。這地板間的窗前是一個小天井,天井里養著烏龜,我們喊它為“臭天井”。

臭天井旁邊便是灶間。飯腳水常從灶間里飛出來,哺養臭天井里的烏龜。因此煙氣、腥氣、臭氣,地板間里時有所聞。然而這是老屋里最精華的一處地方了。父親在室時,我們小孩子是不敢輕易走進去的。我的父親中了舉人之后就丁艱。丁艱后科舉就廢。他的性情又廉潔而好靜,一直閑居在老屋中,四十二歲上患肺病而命終在這地板間里。我九歲上便是這老屋里的一個孤兒了。緣緣堂落成后,我常常想:倘得像緣緣堂的柴間或磨子間那樣的一個房間來供養我的父親,也許他不致中年病肺而早逝。然而我不能供養他!每念及此,便覺緣緣堂的建造毫無意義,人生也毫無意義!我又夢見母親拿了六尺桿量地皮的情景:母親早年就在老屋背后買一塊地(就是緣緣堂的基地),似乎預知將來有一天造新房子的。我二十一歲就結婚。結婚后得了“子煩惱”,幾乎年年生一個孩子。率妻子糊口四方,所收入的自顧不暇。母親帶著我的次女住在老屋里,染坊店至數十畝薄田所入雖能供養,亦沒有余裕,所以造房這念頭,一向被抑在心的底層。我三十歲上送妻子回家奉母。老屋撫育了我們三代,伴了我的母親數十年,這時候衰頹得很,門坍壁裂,漸漸表示無力再蔭庇我們這許多人了。幸而我的生活漸漸寬裕起來,每年多少有幾疊鈔票交送母親。造屋這念頭,有一天偷偷地從母親心底里浮出來。鄰家正在請木匠修門窗,母親借了他的六尺桿,同我兩人到后面的空地里去測量一會,計議一會。回來的時候低聲關照我:“切勿對別人講!”那時我血氣方剛,率然地對母親說:“我們決計造!錢我有準備!”就把收入的預算歷歷數給她聽。這是年輕人的作風,事業的失敗往往由此;事業的速成也往往由此。然而老年人腳踏實地,如何肯冒險呢?六尺桿還了木匠。造屋的念頭依舊沉淀在母親的心底里。它不再浮起來。直到兩年之后,母親把這念頭交付了我們而長逝。又三年之后,它方才成形具體,而實現在地上。這便是緣緣堂。

猶記得堂成的前幾天,全家齊集在老屋里等候喬遷。兩代姑母帶了孩童仆從,也來擠在老屋里助喜。低小破舊的老屋里擠了二三十個人,肩摩踵接,踢腳絆手,鬧得像戲場一般。

緣緣堂構造用中國式,取其堅固坦白。形式用近世風,取其單純明快。一切因襲、奢侈、煩瑣、無謂的布置與裝飾,一概不入。全體正直。(為了這點,工事中我曾費數百圓拆造過,全鎮傳為奇談)高大、軒敞、明爽,具有深沉樸素之美。正南向的三間,中央鋪大方磚,正中懸掛馬一浮先生寫的堂額。壁間常懸的是弘一法師寫的《大智度論·十喻贊》和“欲為諸法本,心如工畫師”的對聯。西室是我的書齋,四壁陳列圖書數千卷,風琴上常掛弘一法師寫的“真觀清凈觀,廣大智慧觀;梵音海潮音,勝彼世間音”的長聯。東室為食堂,內聯走廊、廚房、平屋。四壁懸的都是沈寐叟的墨跡。堂前大天井中種著芭蕉、櫻桃和薔薇。門外種著桃花。后堂三間小室,窗子臨著院落,院內有葡萄棚、秋千架、冬青和桂樹。樓上設走廊,廊內六扇門,通入六個獨立的房間,便是我們的寢室。秋千院落的后面,是平屋、閣樓、廚房和工人的房間——所謂緣緣堂者,如此而已矣。讀者或將見笑:這樣簡陋的屋子,我卻在這里揚眉瞬目,自鳴得意,所見與井底之蛙何異?我要借王禹偁的話作答:“彼齊云落星,高則高矣。井干麗譙,華則華矣。止于貯妓女,藏歌舞,非騷人之事,吾所不取。”我不是騷人,但確信環境支配文化。我認為這樣光明正大的環境,適合我的胸懷,可以涵養孩子們的好真、樂善、愛美的天性。我只費六千金的建筑費,但倘秦始皇要拿阿房宮來同我交換,石季倫愿把金谷園來和我對調,我決不同意。自民國二十二年春日落成,以至二十六年殘冬被毀,我們在緣緣堂的懷抱里的日子約有五年。現在回想這五年間的生活,處處足使我憧憬:春天,兩株重瓣桃戴了滿頭的花,在門前站崗。門內朱樓映著粉墻,薔薇襯著綠葉。院中秋千亭亭地立著,檐下鐵馬丁東地響著。堂前燕子呢喃,窗內有“小語春風弄剪刀”的聲音。這和平幸福的光景,使我難忘。夏天,紅了櫻桃,綠了芭蕉,在堂前作成強烈的對比,向人暗示“無常”的幻相。葡萄棚上的新葉,把室中人物映成綠色的統調,添上一種畫意。垂簾外時見參差人影,秋千架上時聞笑語。門外剛挑過一擔“新市水蜜桃”,又來了一擔“桐鄉醉李”。喊一聲“開西瓜了”,忽然從樓上樓下引出許多兄弟姊妹。傍晚來一位客人,芭蕉蔭下立刻擺起小酌的座位。這暢適的生活也使我難忘。秋天,芭蕉的葉子高出墻外,又在堂前蓋造一個天然的綠幕,葡萄棚上果實累累,時有兒童在棚下的梯子上爬上爬下。夜來明月照高樓,樓下的水門汀映成一片湖光。各處房櫳里有人挑燈夜讀,伴著秋蟲的合奏,這清幽的情況又使我難忘。冬天,屋子里一天到晚曬著太陽,炭爐上時聞普洱茶香。坐在太陽旁邊吃冬舂米飯,吃到后來都要出汗解衣服。廊下曬著一堆芋頭,屋角里藏著兩甕新米酒,菜櫥里還有自制的臭豆腐干和霉千張。星期六的晚上,兒童們伴著坐到深夜,大家在火爐上烘年糕,煨白果,直到北斗星轉向。這安逸的滋味也使我難忘。現在飄泊四方,已經兩年。有時住旅館,有時住船,有時住村舍、茅屋、祠堂、牛棚。但凡我身所在的地方,只要一閉眼睛,就看見無處不是緣緣堂。

(原載1940年1月《文學集林》3輯)

掃一掃二維碼,上愛桐鄉APP閱讀全文

流離圖 豐子愷

相關新聞:

1.本網(桐鄉新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“桐鄉新聞網”、“今日桐鄉”、“桐鄉發布”、“桐鄉時間”、“FM97.1”“桐鄉市廣播電視臺”等的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬桐鄉新聞網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時須注明“稿件來源:桐鄉新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0573-89399340 市府網:559340